2023-11-22

2023-11-22 25

25

宋太宗赵光义爱琴是出了名的。

至道元年(995),希望比肩周文王、武王的他亲自创制九弦琴,并逐个给每一条弦命名为君、臣、文、武、礼、乐、正、民、心。

一些溜须拍马之徒开始大加称赞:“真乃神琴也!”“圣上英明,能制出如此稀世珍琴!”

但古琴待诏朱文济觉得此事甚是不妥,他认为文武二王之所以将五弦琴改为七弦琴,是因为五弦琴音律不全,改成七弦便能修复不足,再加两弦就是多此一举。

听罢,太宗甚是不悦。

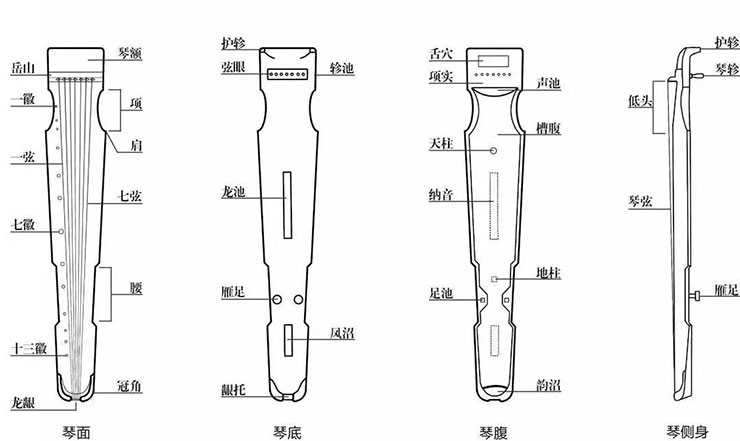

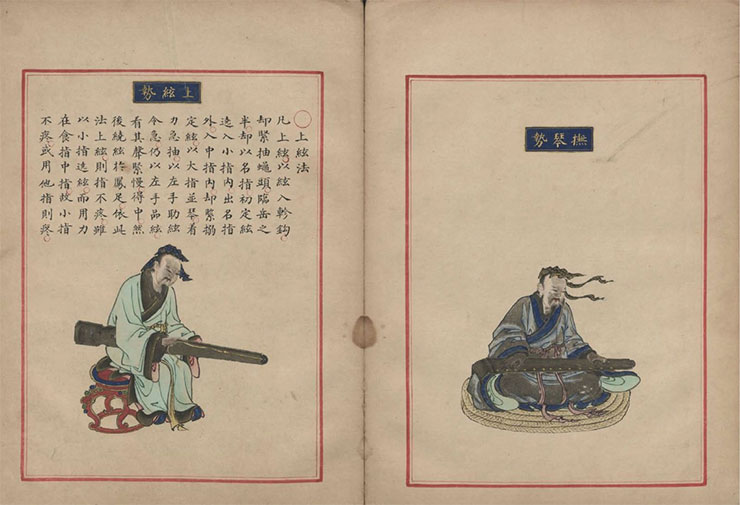

古琴琴面结构

后来一次宴会上,太宗故意难为朱文济,命其用九弦琴当场演奏。碍于圣言,朱文济只能用九弦琴演奏了一曲,赢得了全场人的掌声。宰相走到其前:“真是新琴新曲,余音绕梁,韵味无穷!”

朱文济淡然回答:“此为古曲《风入松》,演奏时只需七根弦便可。”此言一出,太宗和群臣便面露难色。

九弦琴虽被太宗从上而下大力推广,却一直暗戳戳受到琴人们的抵制。最终他的“古琴改制”以失败告终,其发明的九弦琴并未能广泛使用,至今人们使用的仍然是古老的七弦琴。

古琴结构

古琴看似是件普通乐器,其实是中国古代文人正心修身、进德修业的工具,它跨越千年,更蕴含着文人士大夫的道德要求与精神追求。

以琴正心

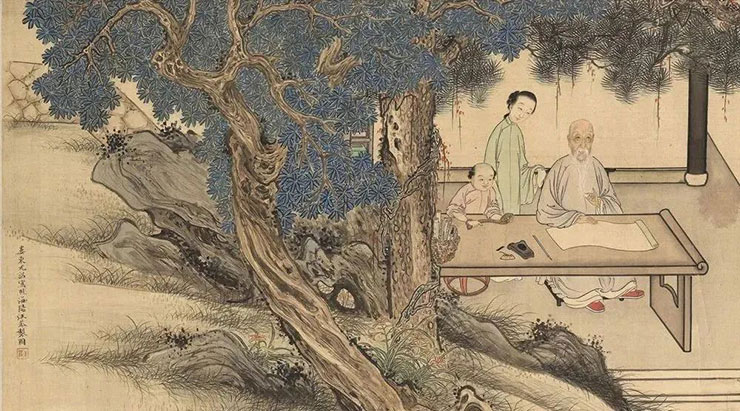

王文治的书斋雅室

书斋,自古以来便是文人读书挥毫、修德进业的地方。而“琴”历来又是文人的钟爱之物,他们在自己的书斋雅室“以琴正心”,为性灵寻找了一方天地。

魏晋以后,古琴便成为流行于士及上层社会的乐器。至宋代,文人和士大夫成为古琴音乐最主要的演奏者与欣赏者,甚至成为文人阶层特有的乐器,成为一种“高尚趣味”。

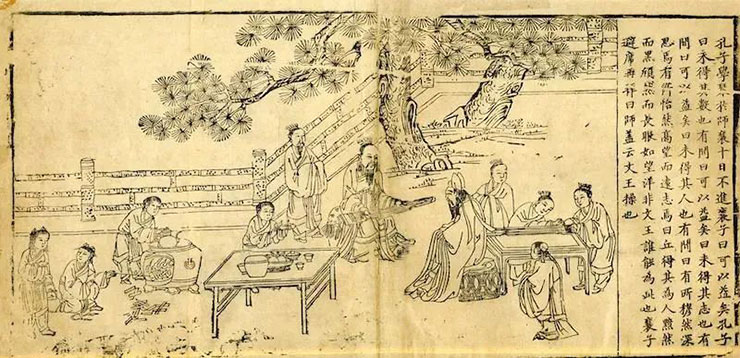

《孔子圣迹图·学琴师襄》明隆庆六年(1572)刻本

“左手吟猱绰注,右手轻重缓急,更有一般难说,其人须是读书。”这就是所谓的“凡学琴必须要有文章能吟咏者”。且琴旨玄奥,非文雅之士难以知晓。

因此文人书斋中经常会辟一处空间,设琴几坐凳,配以香几置炉焚香,闲时书斋主人便可以即兴一曲则“浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬”。

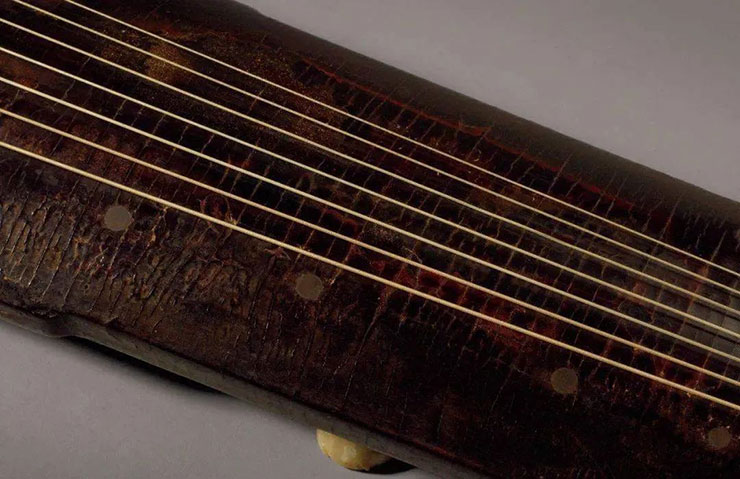

北宋“诵馀”仲尼式七弦琴 1126年

该琴通体髹黑褐色漆,鹿角灰胎,琴面有细蛇腹断兼流水纹。底板上“龙池”、“凤沼”均为长方形,颈部阴刻篆文“诵馀”二字,龙池内右侧刻楷书“靖康元年造”,左侧刻“松弦馆重修”。此琴曾被明代虞山琴派创始人严澂重修和收藏。

中国古代常以“弦诵”代称礼乐教化或学校教育,“诵馀”即指弦乐,说明琴人在读书之余,常抚此琴来修养心性。

即使不弹琴,清暇之余能够赏琴、听琴亦是一种怡情。东晋陶渊明在室中置一无弦琴,自言道:“但识琴中趣,何劳弦上声”。明人文震亨更是在《长物志》中道:“琴为古乐,虽不能操,亦须壁悬一床。”

明“玉泉”仲尼式铜琴

此琴面板、底板、岳山、焦尾、护轸均由铜制成,面板上有十三个金徽,岳山施七根丝弦。琴背护轸之下轸池之中排列有七个玉质琴轸,用以栓弦。琴轸上拴有黄色琴穗。

琴底龙池上方刻小篆“玉泉”琴名。池下刻鎏金篆书琴铭:王孙位将相,侃侃持正义。荣显非所耽,自号幽清士。平生善古琴,雅尚还自治。范铜成兹器,岁月犹亲志。置弦一攫醳,玉泉声尚沸。因忆响泉磬,丰剑今何寄。重人匪重物,万古兴遐思。乾隆庚午仲秋御题。钤朱文“几暇临池”印,白文“得佳趣”印。庚午乃乾隆十五年(1750),乾隆《御制诗集》收有此诗,为“题李勉玉泉琴”。

琴底龙池内两侧刻有腹款:“唐肃宗丙申年蕤宾月有八日,咸阳乐幽清士李勉捐奉铸造。”系伪款。

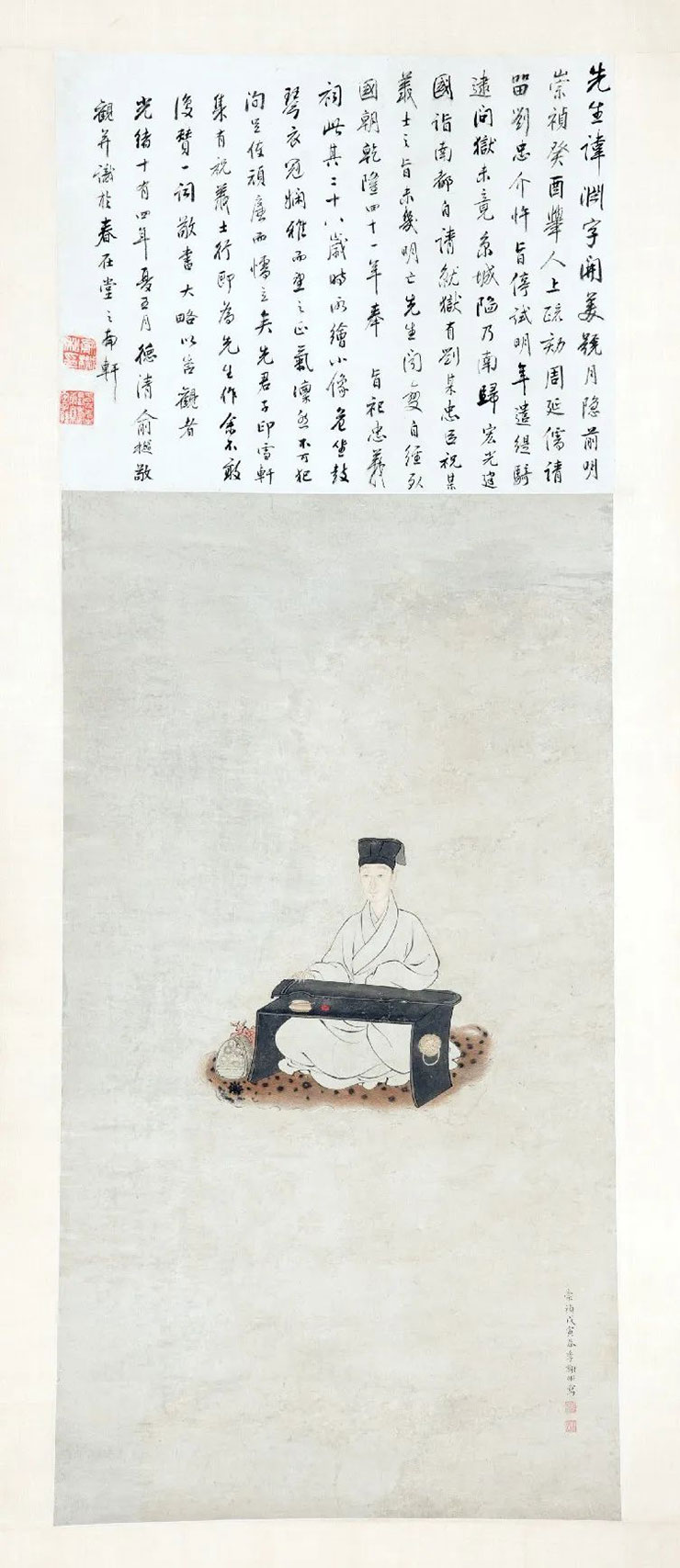

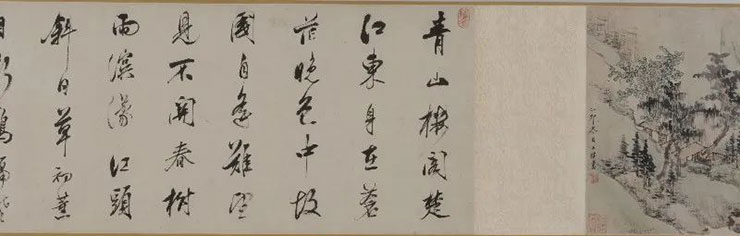

在“淡墨探花”王文治的书房中,亦有三尺琴一张。乾隆二十五年(1760)孟夏月(农历四月),嘉兴人物画家王肇基(1701-?)为三十一岁的王文治,创作了一幅写生小像。

画中的王文治手持折扇,端坐于木椅之上,身后的花架上置有一盆盛开的兰花,身旁条案上摆有古琴、线香筒和鬲式香炉,香炉内插有三根点燃的线香,轻烟袅袅。

王肇基 梦楼抚琴图 绢本设色立轴 1760年

画中的景物虽然不多,却摆放得错落有致,极大地丰富了画面的纵深空间,有力烘托出王文治幽兰般的君子心志,以及与琴瑟为伴的文人情操。其实,王文治爱好古琴由来已久,少年时在家乡受好友茅思艾的影响,迷上了音律,喜欢上了古琴。

乾隆十九年(1754),翰林院侍讲全魁、编修周煌受命前往琉球。当时的王文治因诗文出众,书法俊逸,在京城已经小有名气,所以全魁便请他一同前往,王文治也欣然答应。在那里,王文治结识了中国琴师徐傅舟,于是又向其学习了不少操琴的技法。并作有《笋崖月夜听徐傅舟弹琴》一首。

乾隆二十三年(1758)王文治进京后,结识了知音善曲的蒋士荃, 获得了更多享受戏曲音乐文词之美的机会,并且取得了不凡的成绩:他曾积极参与 《纳书楹曲谱》和《纳书楹四梦曲谱》的出版工作;在家乡买僮教曲,搬演谱奏,自演“西楼记”等曲目;甚至自创家乐,进行演奏,为世人称道。

此画完成时,意气风发的王文治刚参加完会考。不久之后的农历五月,他又在殿试喜中探花,接着一路高升,官至云南临安知府。直到壮年辞官,自言修佛持戒,从此无意仕进。

正如画中所题“先生放达人,耽此琴三尺,世俗竞淫哇,太古音谁识?”,年轻时的王文治便能独身于俗世之外,不趋附淫哇之响,专注清净悠远的太古之音,虽然知己甚少,但能自得其乐便是人生幸事。

宋 “飞龙”连珠式七弦琴

桐木斫,鹿角霜间八宝灰,朱漆重髹,蛇腹间流水断。龙池、凤沼呈圆形,龙池上方刻草书“飞龙”二字已为朱漆所掩,但痕迹仍清晰可辨。池之两旁刻长铭并跋,刀口显露,为重漆后所刻,其文曰:“连珠先生,创为此形。金玉其音,空谷遐心。中有鞠通,于千百龄。接踵匏巴,方轨师文。牙期口昔,嵇阮匪今。我欲从之,以思古人,而怀我好音。永以为宝,世世子孙。琴有连珠式,隋逸士李疑作,世称连珠先生是也。余游成都,薄值购获,狂喜屡日,因为铭以志其幸。同治元年岁在壬戌之秋,长沙陆长森寿田氏跋并书。”下刻扁方章一,篆“寿田”二字。池内左右刻倒题腹款楷书两行“大□□□五年叶介福重斫□”。

而比王文治早一个世纪的祝渊(1614-1645)则不那么幸运。生活在易代之际的他,潜心求学读书之余,通过抚琴来修身进德,涵养情操。就是这样一位高洁志士在清兵攻陷杭州时,绝食而死。

谢彬创作此画时,祝渊只有二十五岁,画面背景不着一笔,却将祝渊危坐抚琴、衣冠娴雅、正气凛然的情态表现得淋漓尽致。

谢彬 祝渊抚琴图轴 纸本设色立轴 1638年

也许,琴在王文治、祝渊等文人士大夫的眼中,早已经超越乐器本体而成了一种象征理想的符号。而书斋、雅室中的琴也寄托了他们的理想与志向。

以琴会友

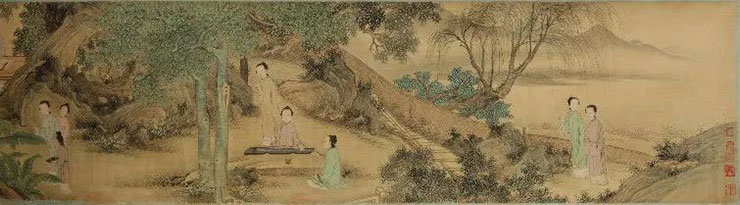

随园弟子的园林雅集

古琴不只是文人书斋中标配。当士人走出斋室,与三五好友宴游、雅聚之时,古琴又有了新的作用。他们在园林庭院之中,“以琴会友”,切磋琴艺,烹茗对弈,观画作诗,在种种雅兴中结交同道好友,聊抒胸中逸气。

雅集之上,士人或携琴、或抚琴、亦或者听琴……琴于他们而言,不仅只停留在音乐层面的欣赏,而且是精神情感层面的交流。他们更是以“琴棋书画”作群体文化趣味的体现。

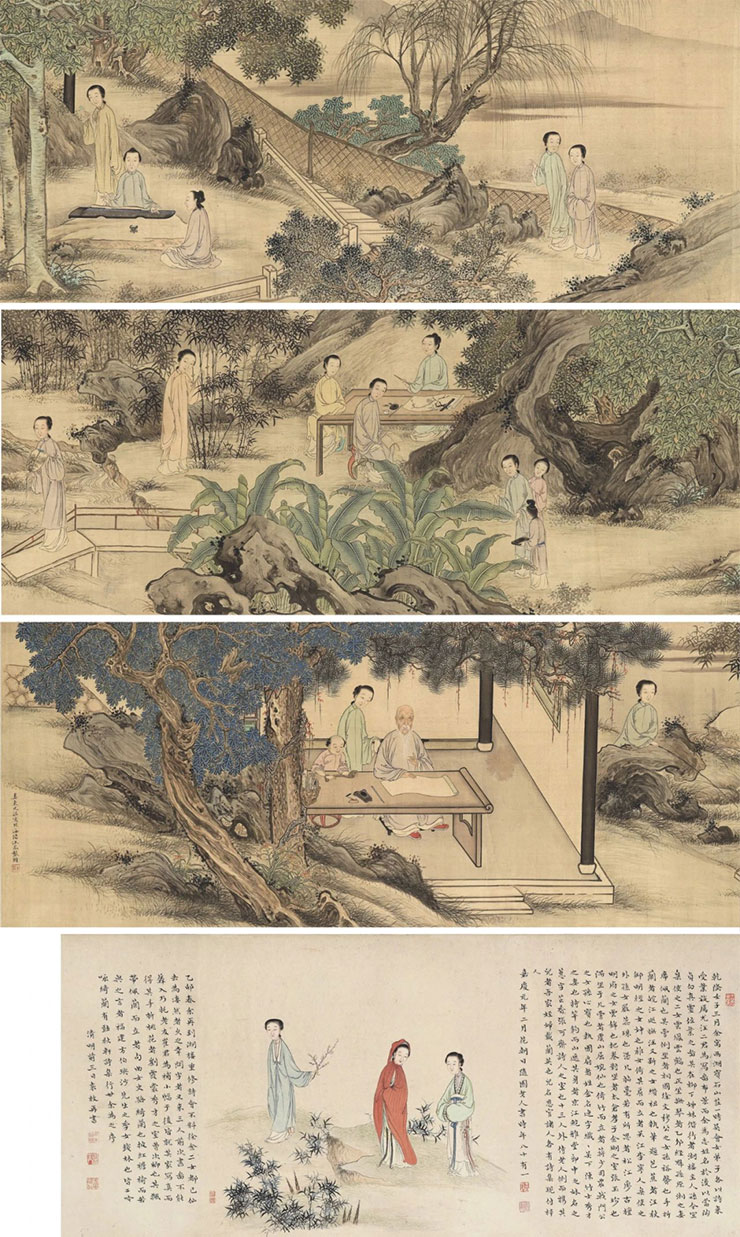

明 十八学士图(琴、棋、书、画四轴)绢本设色立轴

文人士大夫在林泉之间,静听松风,携琴访友,不亦乐乎。他们以琴相交、以乐相知的情况已是十分普遍。

北宋范仲淹就曾与王镐、周德宝、屈元应几位名士以琴相交。这四人皆精于古琴,平日里朝暮过从,弹琴弦歌,悠然自得。

“明四家”唐寅《携琴访友图》更是自题道:“弹琴茅屋中,客至犹在坐,自必是知音,松风更相和。”

宋代山水画中,出现了携琴人物作为点景,如马远《山径春行图》《倚松图》等。

马远 山径春行图 绢本水墨立轴

宋代田芝翁所撰《太古遗音》中甚至规定了文人抚琴、童子抱琴(携琴)时一系列“标准动作。”

宋代田芝翁所撰《太古遗音》明刊本 抚琴

明代以后,人物携琴图被当时的浙派、吴门画派广泛运用于山水画中,描绘的内容多为书童携琴随主人行于小桥流水;或主人看山看水看雪,书童一旁携琴静候;抑或主人独坐或参加雅集,书童前来送琴的场景。

文徵明 携琴访友图 纸本水墨立轴

査士标《携琴访友图》虽以“携琴访友”为主题,但画面以平远法构图,意味深长。图中的茅亭下,一位高士端坐观景,不远处另一位高士曳杖前来,童子怀抱古琴跟随身后。

画家巧妙地表达出了一种处于进行时的文士风雅,雅乐即将奏响,一切处于将发而未发之状态,与含蓄蕴藉的古琴精神相合,甚至比对面抚琴更让人有所期待。

查士标 携琴访友图

尚滨《颜伯珣会琴图》 则直接地将文人抚琴、听琴的场景描绘出来。在巍峨高山,流水潺潺,青松掩映之下,三位长者正在进行一场小型琴会,情趣高雅,乐韵怡人,吸引知音不断前来。

根据题款可知画中正身抚琴者即颜渊六十六世孙颜伯珣。他曾在泗上筑祇芳园,汇聚一时名流,唱和其间。琴抚于颜伯珣而言,不仅是一种风尚和喜好,更是一种心理上的需要与认同。

尚滨 颜伯珣会琴图轴

然而古琴并非只是文人士子的专属,名门才媛、大家闺秀也多以习琴为尚,通过抚琴操缦,抒发幽思、陶冶性情、增添生活之趣。

春秋时期楚庄王妃樊姬、汉成帝妃班婕妤......唐宋元明清时期,女子能琴者不知其数。清代“随园主人”袁枚的女弟子中能琴擅画的更是不在少数。

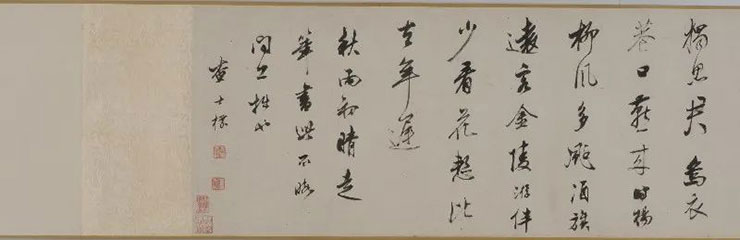

乾隆壬子年(1792)春三月,七十六岁的“随园主人”袁枚游天台山,途经杭州时,在世交孙令宜的西湖宝石山庄的湖楼举行了一场雅集,参加雅集的正是他的十三位女弟子。

为了纪念这场雅集,袁枚请尤诏和汪恭二位画家共同创作了《随园湖楼请业图》,并亲笔题跋,记录了弟子们集会中的风采,其中“正坐抚琴者,乙卯经魁孙原湘之妻席佩兰也。”

尤诏、汪恭 随园湖楼请业图 设色绢本手卷 1796年

在袁枚众多女弟子中,席佩兰当为第一。《随园诗话•补遗》中载:“余女弟子虽二十余人,而如(严)蕊珠之博雅,金纤纤之领解,席佩兰之推尊本朝第一,皆闺中之三大知己也。”

作为内阁中书席宝箴孙女,席佩兰自幼爱好读书,尤其喜欢吟诗作画。她和丈夫孙原湘都是袁枚的学生,二人志趣相投,得以善终。

尤诏、汪恭 随园湖楼请业图 局部

画中的席佩兰端坐于琴前,神情专注,右手食指与中指翘起,其余手指按压琴弦,指法清丽,仿佛能听到从中缓缓溢出的旋律,古朴悠远。其旁侧坐者,是相国徐文穆公之女徐裕馨。而立其身后,手折兰草的则是皖江巡抚汪又新之女汪缵祖。树荫之下,三人相映,焚一炉香,听一首曲,悠然闲适,不消多言。

尤诏、汪恭 随园湖楼请业图 局部

携琴归隐

伯牙子期的山水天地

当文人士大夫在现实中必须为生活奔走,为官职干渴时,归隐山林,“弹琴坐其中,世事吾不知”往往就成了他们梦寐以求的生活方式。

他们在山水天地之间、在琴乐声中寻求心灵寄托和精神慰藉,体验“天人合一”“独与天地精神往来”的逍遥与自得。

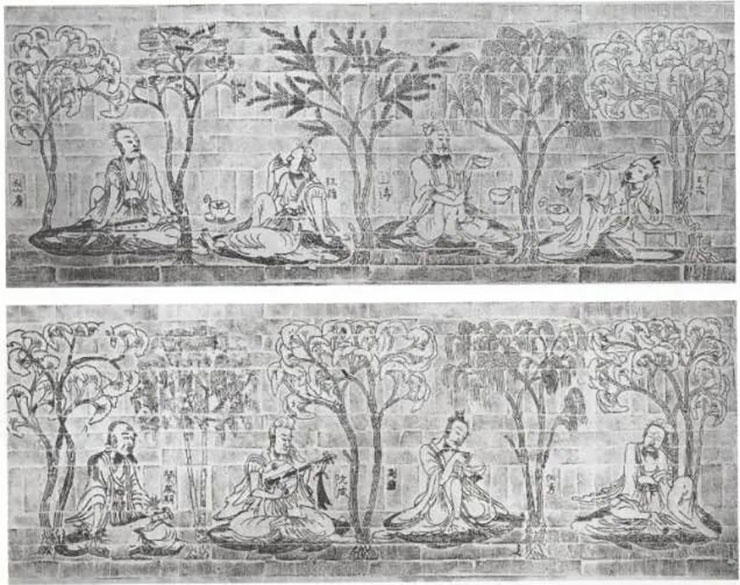

南朝 竹林七贤与荣启期砖画 砖质 两幅

真正的隐居之人,更是离不开古琴的衬托。如隐居杭州孤山的林逋,其生活中常有古琴相伴,“岁课非无术,家藏独有琴。颜原遗事在,千古壮闲心(《湖山小隐》)”。

因而在与古琴有关的书画创作中,“隐士情结”就成为古琴文化的一大特色。其中,道士弹琴通常有着更鲜明的隐士情节。

欧阳修《赠潘道士》一诗中,还专门点明了陋巷之中,以鼓琴为乐的潘道士。正所谓“门无车辙紫苔侵,鸡犬萧条陋巷深。寄语弹琴潘道士,雨中寻得《越江吟》”。

此外赵佶《听琴图》中弹奏古琴的主人翁也是身着皂色道袍,束发免冠于松下,一派仙风道骨的道士形象。

赵佶 听琴图 局部 绢本设色立轴

与此同时,道家思想亦与古琴有着密切的联系。琴音所具有的清微、淡远、虚静的特质能够使人远离尘嚣,自然脱俗。

益国仙源道人拥有一张明万历三十三年(1606) 的“太古希声”七弦琴,两侧刻有行书“质以去门,调以广陵。一唱三叹,千古希声”,直接用道家美学思想中“大音希声”来表现此琴琴声的悠远、虚静。

明“太古希声”七弦琴 仲尼式1606年

面桐底梓,髹黑漆,流水断纹。螺钿徽,花形紫檀雁足。龙池、凤沼均呈长方形。龙池上方阴刻篆书“太古希声”,两侧刻行书“质以去门,调以广陵。一唱三叹,千古希声”,下刻篆书方印“益藩雅制”。龙池内楷体墨书两行,右侧“大明万历丙午岁孟夏月吉旦”,左侧“益国仙源道人获古桐雅制”。

明“寒泉漱玉”仲尼式七弦琴 1579年

此琴为明代益王琴。琴为仲尼式,通体髹黑漆,灰胎为鹿角霜,十三金徽,漆面蛇腹断。龙池、凤沼均呈长方形,龙池上侧有“寒泉漱玉”题名,池内左楷书刻“益国道人□□□□制”,右楷书刻“大明万历七年,岁次己卯孟冬之吉”。凤沼内右侧楷书刻“南昌琴士涂桂”,左楷书刻“奉命按式监斫”。

伯牙学琴而多年,但情志不能专一,成连先生将伯牙带到东海。伯牙被蓬莱山这一真山真水的大自然环境中对海水、山林、群鸟发出的声响而感动,弹琴时融入了自己的情感,最终实现了“天人合一”的道家理想和信仰。

唐 真子飞霜镜

此镜为葵花形,自铭“真子飞霜”。“真子”是指修行、归隐或成仙之人,“飞霜”可能是古琴曲调十二操之一履霜操的别称。

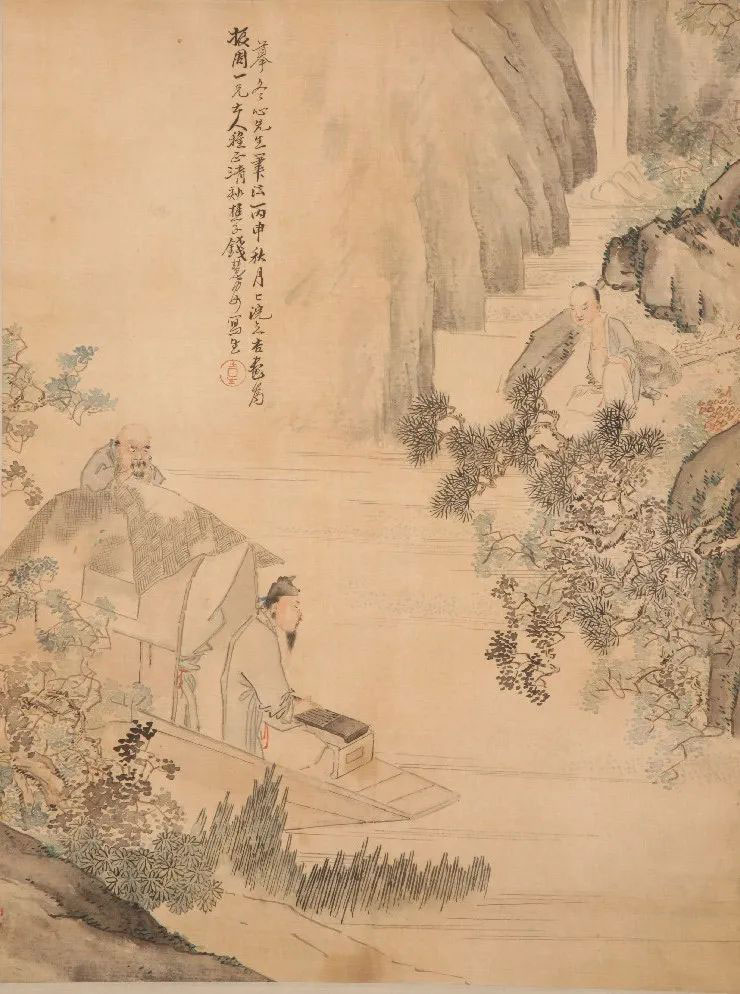

懂得古琴真谛的俞伯牙,后来在山林间幸得渔樵隐士钟子期。钱慧安以金农笔法作《伯牙鼓琴图轴》表现的正是“高山流水遇知音”的典故。

人物面部富有凹凸感,衣纹线描挺劲,转折方硬。远景山体直挺,截取山脚一段入画,似有高不可及之象。

画中山岩临水矗立,高瀑飞泻而下,江岸杂树繁茂,一只乌篷船泊于江中,俞伯牙船上抚琴,神情专注。

而此时此刻,能真正听懂伯牙琴声的,也许只有岸边席地而坐的钟子期,“钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴”。

钱慧安 伯牙鼓琴图

古琴,穿梭流转于王文治的书斋雅室、随园弟子的园林雅集、伯牙子期的山水天地,为他们的心灵找到了“栖身之所”。

这把古琴穿越到了今天,也许当你走进“吾心安处——古琴文化空间”时,便可在古琴的世界里为自己的躁动不安的心找到归处。