2023-11-22

2023-11-22 150

150

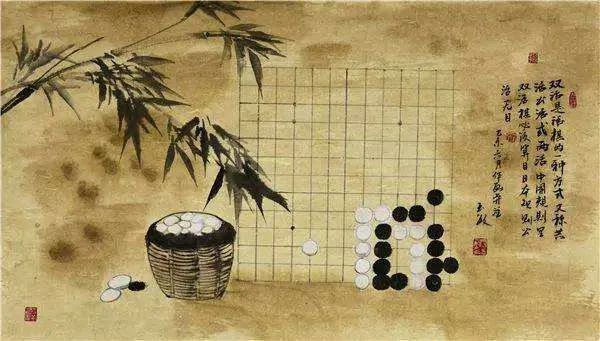

围棋文化所呈现出来的“天圆地方”的宇宙观,可能是人类历史上最早出现的宇宙观。这种朴素的、直观的宇宙图式,是人类对天地的直觉印象,也是一种感性认识。“天圆地方”的宇宙观在传统中国盛行五千多年,几乎贯穿中国古代文明的始终,直到近代西方科学宇宙观的传入才退出历史的舞台。

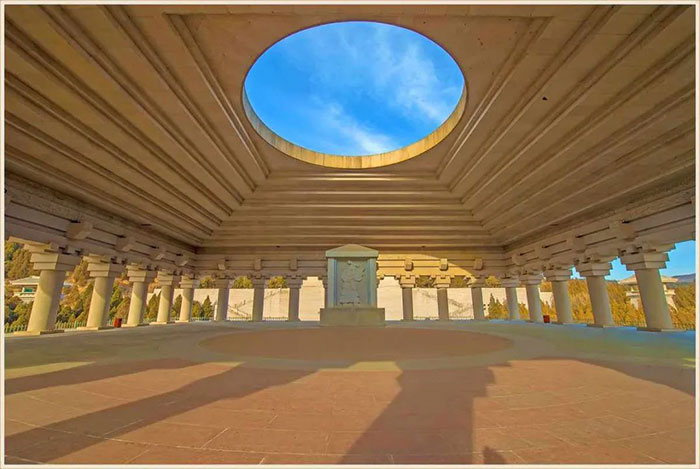

在我国古代的典籍中,特别是祭祀之礼中,不难发现“天圆地方”宇宙观的影响。如《周礼·大宗伯》“以苍壁礼天 ,以黄琮礼地”,东汉著名经学家郑玄注“礼神者必象其类,壁圜,象天,琮八方,象地”。考古发现新石器时代晚期至商周时期的“玉琮”多为外方内圆的四方简形或方环形,而不是八方形。又如《周礼·大司乐》载冬至祭天神“于地上之圜丘奏之”,夏至祭地示“于泽中之方丘奏之”,郑玄注“圜者应天圜也,······方丘象地方故也”。这些祭祀制度都蕴含着“天圆地方”的思想内涵;这也说明“天圆地方”的宇宙观最迟在周代已经形成。

如今,这种古老、朴素、直观的宇宙观虽然已经退出历史的舞台,但它对整个中华文明的影响却依然历久弥新,而且这种影响早已深入中华传统文化及其精神的各个层面。如果将这种“天圆地方”的宇宙观视为“道”的话,那么则可以将围棋视为“载道之器”。

首先,围棋对“天圆地方”的宇宙观的认知和解读是直观性的;而这一直观性的认识和解读则是由东汉著名史学家班固开启的。班固认识到围棋之中所蕴示的“天圆地方”的宇宙观,所以在《弈旨》中说围棋“上有天地之象”。但是“天地之象”在围棋之中又是如何体现的,班固并没有言明。到了南北朝时期,南朝梁武帝萧衍寸此作了进一步的解读:“围奁象天,方局法地。”而这一解读后成定论,被历代棋家所认同,宋代张拟(一说张靖)的《棋经十三篇》也沿用此说:“局方而静,棋圆而动。”元代虞集也认为:“夫棋之制也,有天地方圆之象,有阴阳动静之理。”因此,“圆象天,方法地,天圆而动,地方而静”,这是围棋对“天圆地方”的宇宙观的直观性认识和解读。

其次,在这种直观性的认识和解读背后,蕴藏着更加深刻且更加本质的义理。具体来说,围棋“天圆地方”的宇宙观之中所认识和解读出来的深刻的本质的义理主要有两个维度:一是天地之道;二是人伦之道。就天地之道而言,“天行健,君子以自强不息”;“地势坤,君子以厚德载物” 。这是先哲对天地之道最精当的概括。“棋圆而动”,不仅象天之形,也象天之健。单就一枚棋子而言,它在棋盘上是静止的;但是就整个棋局而言,每一枚棋子却都是处于不断变化的运动之中。而且,每一枚棋子的运动和变化,背后也有弈者在思维层面和智力层面的变化。因此,从这个意义上讲,每一枚棋子的自强不息,也正是弈者的自强不息,同样也是天道的自强不息。“局方而静”,不仅象地之形,也象地之德。棋枰方正敦厚,承载着每一枚棋子;正如大地一样,承载着万物。对弈者而言,棋枰不仅承载着超越胜负的闲情,更承载着希圣希贤的追求。所以,从这个意义上讲,棋枰的方正敦厚,其实也就是弈者的方正敦厚,同样也是地道的方正敦厚。

就人伦之道而言,“仁”“义”“礼”“智”是人之四端,是人之所以为人的根本。这也是先哲对人伦之道最深刻的总结。“仁”以爱人为基本规定——“樊迟问仁,子曰‘爱人’”。“仁”既是人们内在心理意识,也是人所行为的基本准则和道德规范。《中庸》云:“义者,宜也。” 义,即正义,即自身行为符合基本的社会准则和道德规范。《荀子》说“礼者,人道之极”,也是“天理之节文”,更是秩序之本。“智”既是智力,也是智慧;是一天天增长的知识,也是辨别是非的能力。这种以“仁”“义”“礼”“智”为基始的人伦之道,同样也是围棋对“天圆地方”的宇宙观的认识和解读:“夫棋有天地方圆之象,有阴阳动静之理······世道之升降,人事之盛衰,莫不寓是。惟达者为能守之以仁,行之以义,秩之以礼,明之以智。”