2023-11-23

2023-11-23 109

109

公元735年深秋的一个早晨,大唐帝国的复州竟陵(湖北天门),龙盖寺主持智积禅师因事外出,经过竟陵一座小石桥时,他听见一群大雁叫声凄惨。出于好奇,便走过去看个究竟。这一看,他赫然发现——大雁们竟用翅膀守护着一个男婴。这男婴,两三岁模样,已冻得全身发紫,快要气绝。智积禅师赶紧将婴儿抱起,急急送回寺内,收养起来。不知道这个弃婴的名字,智积禅师便用《易经》算了一卦,卦曰:鸿渐于陆,其羽可用为仪。这卦是什么意思呢?就是大雁成群,空降于陆地,虽然力量并不强大,但凭借羽毛之势显得巍然壮观。引申为“可借助一种手段光耀人生”。此卦,甚吉。于是智积禅师就给婴儿起名为“陆羽”,字“鸿渐”。

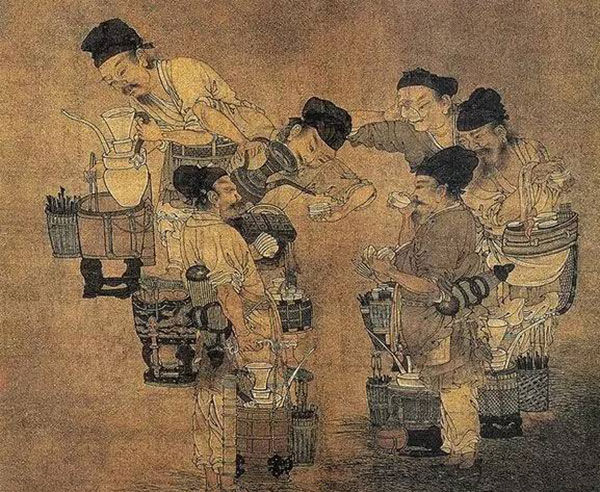

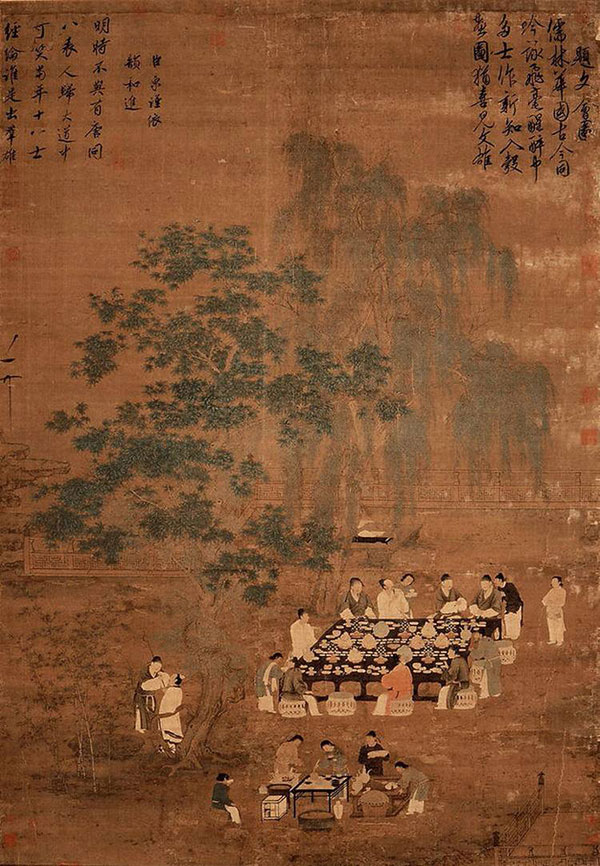

陆羽斗茶图

智积禅师非常喜欢饮茶。所以禅修之余,便给徒弟们讲解如何煮茶。谁知这一众徒弟中,唯有幼童陆羽冰雪聪明,七八岁时,他已能煮出一手好茶。所以,智积禅师特别宠爱他,渐渐,他就有了让陆羽继承衣钵的念头,开始让陆羽参习佛法。哪知陆羽对此毫无兴趣,于是他就成天像唐僧一样碎碎念。陆羽受不了,就怼师傅:“儒家说不孝有三,无后为大。如果我现在学佛,成为僧人,就没有香火可以传承下去,那我不就是大不孝了吗?不行,我要学习孔孟文章。”禅师一听,生气了:“你小子懂个屁啊,不要跟我谈什么孔孟之道,告诉你,佛法才是大道。”师傅一生气,后果很严重。智积禅师决定收收陆羽的心,给他安排了一系列苦力活。“扫寺地,洁僧厕,践泥圬墙,负瓦施屋,牧牛一百二十蹄。”扫寺院、洁厕所,踩烂泥、敷墙壁,背瓦片、盖屋顶,外加管理三十头牛。

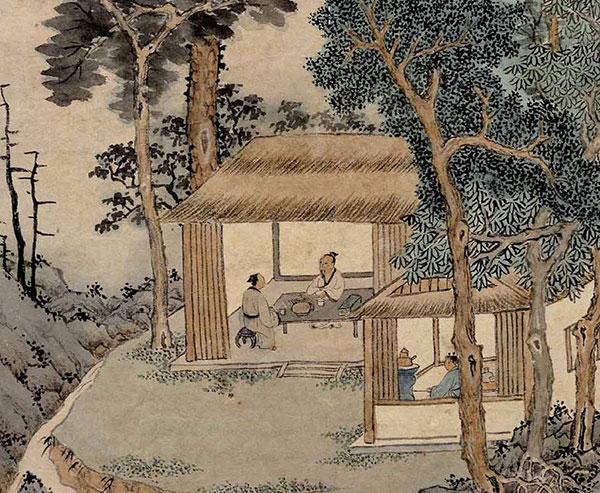

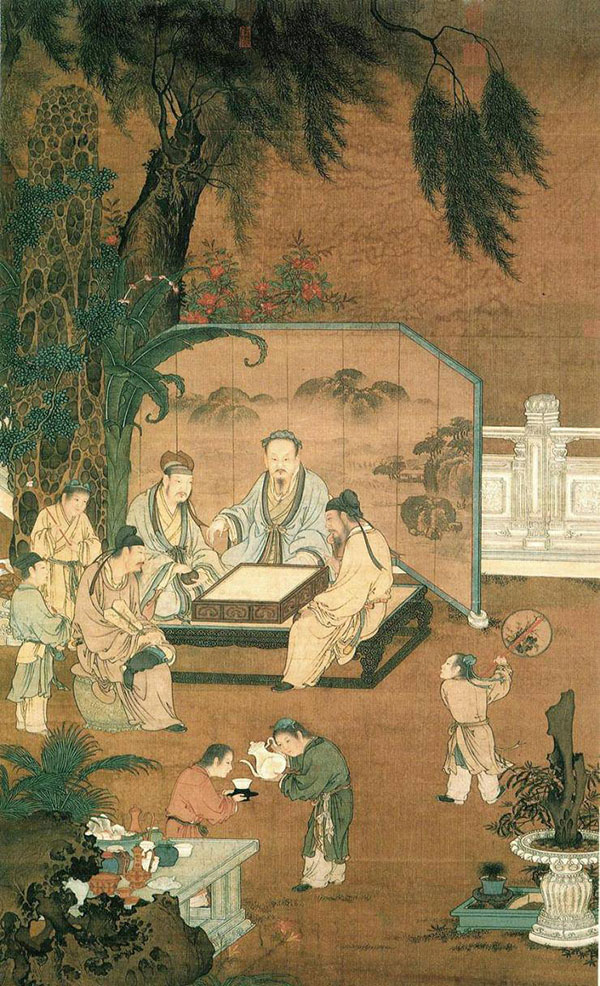

元 • 赵原《陆羽烹茶图》局部

他以为这样就可以让陆羽回心转意,哪知道陆羽根本不吃这一套,反而更加渴望“读书识字,行孔孟之道”。有一天,陆羽从一书生处,得到一本张衡的《南都赋》。他虽不识字,却坐在牛背之上,模仿小学生,哼哼呀呀起来。师傅目睹此景,气得直跺脚,唯恐陆羽受孔孟书籍的影响,而离学佛参禅越来越远。于是就把陆羽禁锢起来:“从今以后,不得出寺,一寺草木就交给你管了。”并叫来一位师兄管教他。陆羽渴望“读书识字”而不得,心如死灰,像丢了魂一样。师兄见他做事精神恍惚,以为他偷懒,便用鞭子抽他。12岁那年,陆羽修剪杂草时感叹:“岁月一天天过去,我读书识字之梦恐怕再也无法实现了。”他越想越悲伤,竟呜咽起来。师兄见状大怒,便用鞭子狠抽他,直到鞭子断成两段。那天晚上,陆羽抚着身上伤痕,越想越生气,越想越不甘,于是翻身起床,爬过高墙,踉踉跄跄地逃出了龙盖寺。

一片茶叶的成分组成

第二天早上,陆羽从路边醒来。一摸肚子,已然呱呱作响。他这才意识到问题的严重性:“我以后可怎么生活啊?”正当他愁眉不展之际,一个戏班子吹吹打打走了过来。12岁的陆羽就此加入了戏班子。很多人一看陆羽这名字,以为他一定风流俊朗,其实不然,他长得很丑,他在自传里写道:“有仲宣、孟阳之貌陋。”就是长着三国王粲、晋朝张载那样的丑貌。不过这副丑貌,恰好成了戏班收留他的“优势”,因为戏班正好缺少一名丑角。没想到这一唱丑角,陆羽竟然还唱出了名声。公元746年,竟陵举办了一场大典,陆羽所在戏班也受邀出席了庆典。庆典之上,陆羽亮了几嗓子,没想到竟然迷倒了竟陵太守李齐物。李齐物走到后台找陆羽闲聊,闲聊中,他知道了陆羽“读书识字”之梦,于是立即提笔写了一封推荐信:“你带着信,去火门山找邹夫子。”邹夫子,乃当时著名的教书先生。陆羽在李齐物推荐之下,便成了邹夫子门下弟子,从此开始了他的求学之路。

这一学,就是6年。六年中,他不仅学会了识字,更练出了一手好文章,与多名唐朝诗人都有诗文唱和来往。学会了识字做文,陆羽就迈出了走向茶圣的第一步。753年,陆羽辞别邹夫子,回到竟陵。恰巧这一年,礼部员外郎崔国辅被贬。这一贬,就被贬到竟陵做了司马。一来二去,就和陆羽成了忘年交。这崔国辅,乃当时知名学者,不仅写得一手好诗文,更难得的是,他和陆羽有同一癖好——爱喝茶。于是,两人便经常结伴出游,在竟陵周边县郡去淘好茶,然后烹茶品饮,谈诗论文。这样不亦乐乎的时光,一晃就是两年。有一天,崔国辅对陆羽说:“我觉得人这一辈啊,最极致的幸福就是找到自己喜欢的东西,然后竭一生之力去把它做好。你这么喜欢研究茶,有没有想过把它做成学问?”一语惊醒梦中人。陆羽从此立下宏愿:“我要研透天下之茶。”

说来真是凑巧。就在陆羽立下宏愿的这一年,唐朝发生了著名的安史之乱,动乱迅速波及竟陵像是老天爷要安排他上路一样,陆羽便跟着一众难民迁徙,开始了“寻遍天下好茶”之旅。这一走,他就走遍了半个中国。每到一地,别人是讨口。他不,他是访茶。不把当地茶叶状况搞个明白,他是绝对不会离开此地。正因这份执着,多年后,他写《茶经》时,才能纵横捭阖地条分缕析,将全国分为8大茶区和44个产茶州郡,并挖掘出了一系列顶级好茶。如浙江顾渚紫笋茶、江苏宜兴阳羡茶等,都是经过陆羽挖掘推荐才成为贡茶的。更难能可贵的是,经过大范围考察之后,陆羽建立了“好茶之标准”:“其地,上者生烂石,中者生栎壤,下者生黄土。凡艺而不实,植而罕茂。法如种瓜,三岁可采。野者上,园者次。阳崖阴林,紫者上,绿者次;笋者上,芽者次;叶卷上,叶舒次。阴山坡谷者,不款项堪采掇,性凝滞,结瘕疾。”此标准,至今仍被茶人奉为“圣经”。精通了种茶、识茶,陆羽向着茶圣迈出了第二步。

公元760年,陆羽“流浪”到了浙江湖州。那一日,他考察湖州茶叶时,路过了杼山妙喜寺。他口渴了,便入寺内讨一杯茶喝。他端起茶杯,啜了一口,整个人顿时像被冻住了。好一会儿,他才回过神来,咂摸着嘴说:“这是我20年来喝过的最好的茶。”陆羽又问:“这茶是谁煮的?”僧人回答:“皎然师傅。”就这样,陆羽结识了僧人皎然。这个皎然,不仅是名僧,更是唐朝大诗人,《全唐诗》百分之一的诗都是他写的。但他最最出色的绝技,不是佛学,也不是诗文,而是他的煮茶之术。他的煮茶之术,可谓当世第一。曾写下著名烹茶之书——《茶诀》。见到皎然,陆羽立马跪倒在地:“请指点我煮茶之术。”就这样,陆羽在妙喜寺住了下来。他教皎然种茶、养茶、识茶,皎然教他烤茶、做茶、煮茶。彼此惺惺相惜,成为一生挚友。在妙喜寺居住的两年里,在皎然的点拨与自己的融汇之下,陆羽不仅首创了做茶之“采、蒸、捣、拍、焙、穿、封”等七大工艺,更是整理了一系列煮茶秘技。比如,著名的“三沸理论”:“其沸如鱼目,微有声为一沸,缘边如涌泉连珠为二沸,腾波鼓浪为三沸,已上水老不可食也。”精通了做茶、煮茶,陆羽向着茶圣迈出了第三步。

公元762年,陆羽与皎然一起外出访茶,路过浙江剡中玉真观附近时,撞见一位带发修行的女道士,正凄凄惨惨地吟着一首《相思怨》:“人道海水深,不抵相思半。海水尚有涯,相思渺无畔。”这位流泪吟诗的女道士,就是唐朝三大女诗人之一的李季兰。李季兰被恋人李放抛弃,正欲觅棵大树了结此生,不料被陆羽与皎然撞破“好事”。在陆羽与皎然一番开导下,李季兰放弃了轻生的念头。见李季兰如此漂亮多才,陆羽的心旌立马摇荡起来。但李季兰却没看上陆羽,她看上了丰神俊朗的皎然。半月后,她写了一首诗传情于皎然:“尺素如残雪,结为双鲤鱼;欲知心里事,看取腹中书。”哪知皎然早已将心许给了佛祖,于是也写了一首诗婉拒:“天女来相试,将花欲染衣。禅心竟不起,还捧旧花归。”李季兰一看此诗,就此一病不起。

得知李季兰大病不起,陆羽便跑过来悉心侍候,日日为她煎药煮饭。整整三月,季兰方才病愈。在90天耳鬓厮磨中,季兰渐渐爱上了其貌不扬的陆羽。还专门写了一首诗传情达意:“遥忆江南景物佳,湖清水秀竟风华。何当共品山泉水,细雾升腾慢着茶?”哪知天不遂人愿,正当两人情深深雨蒙蒙之际,唐代宗李豫的圣旨到了:“特招才人李季兰赴京入宫。”李豫听闻季兰才色双绝,遂动了圣心。于是就棒打了这对鸳鸯。季兰赴京之时,泪流不止,遂写下了那首著名的《八至》:“至近至远东西,至深至浅清溪。至高至明日月,至亲至疏夫妻。”读罢此诗,陆羽大病了两月。病愈之后,他慨然长叹:“罢了罢了,既然天不遂我愿,我也不再苦苦强求了,这辈子,我就以茶为妻了。”从此,他决定终生侍茶。

陆羽小时候学煮茶时,智积禅师总喜欢对他说一句话:“欲品茶,先品水。”失去李季兰的陆羽,便决定尝遍天下好水。他在《陆文学自传》这样写道:“身披纱巾短褐,脚着蘑鞋,独行野中,深入农家,采茶觅泉,评茶品水……”四年中,他遍访大川名山,然后写下了著名的“品水论”:“山水上,江水中,井水下。”山水最好,其次为江水和井水。陆羽又把山水分为泉水、翻腾之水和停滞之水。饮山水,要拣石隙间流出的泉水。“溪河急流汹涌翻腾之山水勿食,久食,令人有颈疾……又水流于山谷者,停滞不泄,自潜龙蓄毒于期间,饮煮可决之。”山中汹涌翻腾的水不能饮用,用之煮茶,容易得大脖子病。山中停滞不泄的死水不能饮用,因为这样的水饱含病菌。若要用其煮茶,须先疏导它,让其变成活水后,方能饮用。陆羽制定的这一套“好水”标准,至今仍被茶人奉为“圭臬”。陆羽还为天下好水做了一个排行榜,此榜单,成为后世历代茶人之美谈。

你知道陆羽品水有多牛吗?唐代张又新在《煎茶水记》中记载了一个故事:公元766年,御史李季卿途经扬州时,想喝一杯陆羽煮的茶。于是,他找到陆羽说:“陆君煮茶之术,惊震四方。而陆君将扬子江中心南零水评为天下第七。如今你在、水在,二妙千载一遇,实在难得。不知陆君可否赐茶一碗?”陆羽回答:“余理当奉陪品饮。”李季卿立即派士兵去扬子江中心取水。士兵取水归来,陆羽举勺一尝后说:“这虽是扬子江水,但并非中心之南零水。”士兵立马大声争辩:“我操舟江中,见者数百,汲水南零,怎敢做假?”陆羽不说话,将桶中水倒掉一半,再举勺一尝,然后点头说:“这才是江心南零之水矣!”军士闻听此言,立马红着脸说:“我取水靠岸时,因小舟颠簸,桶中水洒掉一半,我怕被责怪,于是就取了江边水填之。”李季卿见状,立马举起大拇指:“陆君,真乃神人也!”精通了品水、鉴水后,陆羽向着茶圣迈出了第四步。

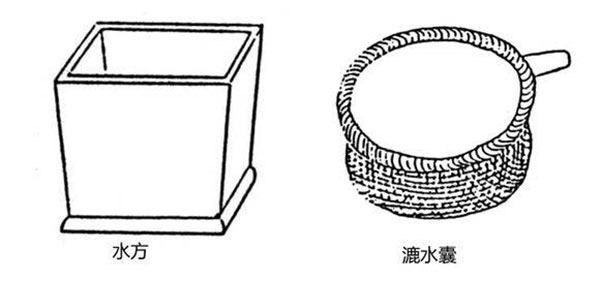

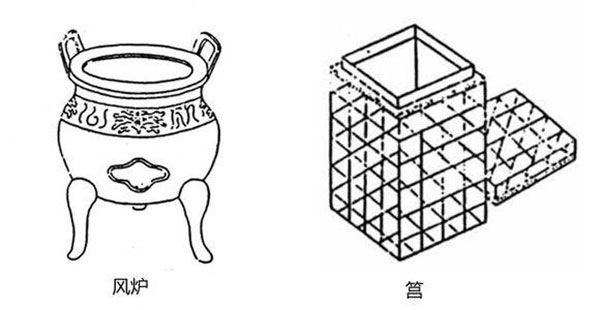

陆羽设计的茶具

在寻水觅茶中,陆羽路过苏州一个大户人家时,嗅到了一股淡淡的茶香。于是走上前问:“可以讨碗茶喝吗?”守门人就给陆羽倒来一碗茶。陆羽一喝:“嗯,果然是好茶。”于是对守门公说:“烦你通报一声,就说陆羽求见。”此家主人也是一文人,名叫卢仝,乃“初唐四杰”之一卢照邻的子孙。卢仝一听陆羽求见,说:“快请快请。”见到陆羽之后,卢仝便拿出了私藏的“玉带茶”。陆羽一品,啧啧赞叹:“好茶啊。”接着,陆羽又说了一句:“只可惜你未将茶之精华悉数泡出。”陆羽打开自己携带的篮子,取出一套茶具,然后煮泡起来。不一会,茶香就氤氲了整个大院。一院之人闻着香味都围了过来。卢仝惊奇不已:“君乃神人也。”接着,卢仝又说了一句话:“我空有好茶,却没有好茶具也。”一听这话,陆羽全身一震。一个念头在他脑中油然而生:“我要设计一整套做茶、煮茶、品茶之器具。”

陆羽设计的茶具

在接下来五年里,陆羽经过反复试验和琢磨,终于设计出了二十四种茶器:生火用具4种:风炉、灰承、炭挝、火夹;煮茶用具3种:鍑(釜)、交床、竹夹;调茶用具4种:纸囊、碾拂末、罗合、则;水具4种:水方、漉水囊、瓢、熟盂;盐具2种:鹾簋,揭;饮茶用具2种:碗、札;藏陈用具3种:畚、都篮、具列;清洁用具3种:涤方、滓方、巾。从此,这套茶器就在民间流传开来。当时,还有一句流行语:“但城邑之中,王公之门,二十四器阙一则茶废矣!”这句话是什么意思呢?就是说,你要住城里,还算个贵族,却连喝茶的二十四种器具都不具备,那你就不要浪费好茶了。精通与设计了24种茶器后,陆羽向着茶圣迈出了第五步。

公元772年,大书法家颜真卿出任湖州刺史。在湖州任职期间,他有一宏愿:“我要编撰一本《韵海镜源》。这书,类似于今天的《辞源》。于是,他尽揽湖州附近名人,花十年编撰了一部《韵海镜源》。这些编委中,排第二的就是陆羽。在编书过程中,颜真卿对陆羽说:“任何一门技艺要想传播久远,都必须形成道、形成文化。”一语点醒梦中人,于是一个伟大的想法在陆羽脑中诞生了:“我要写一部《茶经》,传播茶道。”于是借助编撰《韵海镜源》的机会,陆羽阅读了大量关于茶的知识,“茶之道”在他脑中逐渐成型,后来,他在《茶经》里提出了“为饮最宜精行俭德之人”。强调茶人要“精行俭德”,以茶养身,以茶养心,以茶养德。将饮茶提升为精行俭德之道,陆羽向着茶圣迈出了第六步。

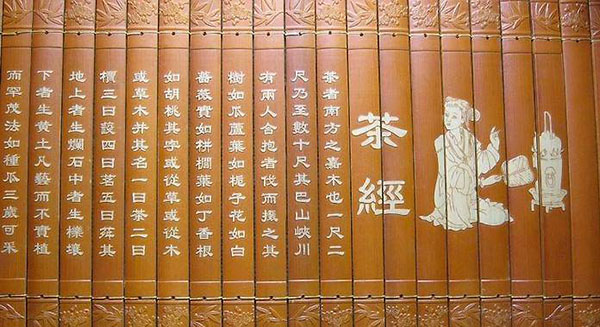

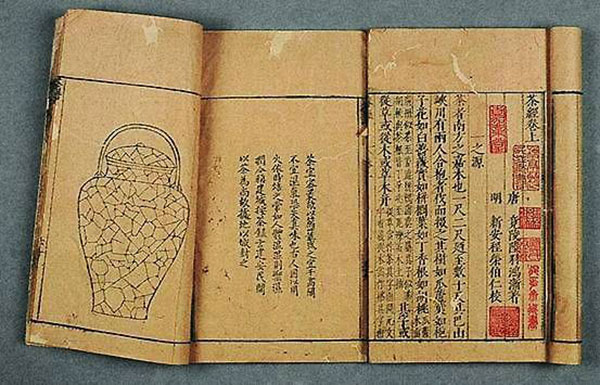

随后,陆羽隐居苕溪,开始撰写与完善《茶经》。这是一部气势恢宏的著作,《茶经》构建了精致与闲雅的品饮世界。全书分为十大部分:

茶之源:讲述茶之本源与功用。

茶之具:讲述各种制茶器具。

茶之造:讲述茶的采制之法。

茶之器:讲述煮茶、饮茶器皿。

茶之煮:讲述煮茶的过程、技艺。

茶之饮:讲述饮茶方法、茶品鉴赏。

茶之事:讲述中国饮茶的历史。

茶之出:讲述茶叶产地,并品评高下。

茶之略:讲述饮茶器具何种情况应十分完备,何种情况可省略何种。

茶之图:将采茶、制茶、饮茶等过程绘成图,以推广传播。

公元780年,在皎然的资助下,《茶经》一书开始公开发行。此书一问世,便惊震整个大唐。骚人墨客、王公贵族纷纷私藏之。

茶最初不叫茶,叫荼。古书记载:“神农尝百草,一日遇七十二毒,得荼乃解。”这个荼,就是茶。茶不是用来品的,而是用来解毒防病的。进入农耕生产后,人们开始将茶叶当菜吃。《晏子春秋》载:“茗,菜而已。”再后来,人们开始用茶叶煮食。谓之“茗粥”或“茗菜”。到了汉,书中才有了煮茶的记载。但烹煮饮用,仅限于上流社会。待至唐朝,煮茶之术虽大有改善,但烹煮饮用,仍然是上流社会的“玩事”。直到陆羽的《茶经》问世,饮茶泡茶方在民间流行开来。有诗为证:“自从陆羽生人间,人间相学事新茶。”陆羽之前,茶之称呼五花八门,叫荼,叫檟,叫蔎,叫茗,叫荈。陆羽撰写《茶经》时,将“荼”减去一横,发明了“茶”字,把荼、檟、蔎、茗、荈皆统称为“茶”,就此确定了茶的形、音、义,“茶”之一字从此流传开来。陆羽之所以伟大,在于他把茶从药用、食用提高到了品用,在于他所创造的一套茶学、茶艺思想,将饮茶提升成了一种道、一种文化。煮茶、饮茶由此方才流行于民间,一步一步走入了寻常百姓家。这也是后代将陆羽奉为“茶圣”之缘由。

唐代宗李豫特别喜欢喝茶,听说智积禅师善于品茶,“不但能鉴别所喝是什么茶,还能分辨沏茶用的水,而且还能判断谁是煮茶人。”李豫不信,便派人将禅师请到宫中。命宫中煎茶能手煮了一碗上等茶叶,然后请智识禅师品尝。智积禅师轻轻啜了一口后,就放下了茶碗,再也没喝第二口。李豫问:“觉得茶不好吗?”智积禅师欠身回答说:“自从我饮了弟子陆羽煮的茶水后,再饮别人煎的茶,就淡泊如水了。”李豫不信陆羽煮茶之术如此高明,于是立马派人将陆羽悄悄请到宫中。陆羽立马煎煮了一壶好茶,让宫女呈与皇上和师傅。李豫一喝,立马全身一震,然后他偷眼观察禅师的反应。禅师啜了一口,立马老泪纵横,连声叫道:“这是羽儿煮的茶。”李豫见状,佩服得不得了。既佩服禅师的品茶之技,更佩服陆羽的煮茶之术。

于是李豫想把陆羽留在宫中供职,以指点与培养宫中茶师。李豫先是授陆羽太子文学之位,不料遭到陆羽婉拒。李豫以为陆羽嫌官位太小,于是又授予陆羽太常寺太祝之位,结果再次被陆羽婉拒。陆羽对做官毫无兴趣,他就喜欢徜徉山水之间,采茶觅泉,评茶品水。离开皇宫之后,陆羽写了那首著名的《六羡歌》,以表明自己之心志:“不羡黄金罍,不羡白玉杯,不羡朝入省,不羡幕登台;千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。”陆羽飘然而去,隐居于江西。开园种茶,做了一个老茶翁