2023-11-23

2023-11-23 119

119

和中国茶在日本的发展不同,美国的茶饮历史不算悠久。和日本早至八世纪就喝上茶相比,直到十七世纪中期,茶叶才由荷兰人带至北美殖民地,而直到100年后,茶叶,茶具,饮茶才深入北美大陆。 然而,虽然时间短暂,但中国茶叶的魅力是如此强大,在与美国社会接触的短暂时光里,如同一对热恋中的情侣,迅速形成了独特的美国茶文化,并且,深刻的影响了美国人的经济,文化以及美国人民的生活。 本文将从,北美殖民地时期的饮茶文化,美国人对饮茶文化的拓展,乃至于中国茶文化对美国独立进程的影响,茶贸易与美国经济及对外关系,还有茶对美国文化的影响等多个维度,解读中国茶文化在美国的传播和影响。

北美殖民地时期的饮茶文化

中国茶有一个很奇怪的特征就是,无论在历史上的哪一个阶段,在新进入一个文明之后,其最初的社会功能,都是人们财富,身份和社会地位的象征。 在17世纪后期的北美大陆,人们对茶叶的需求催生出不断壮大的茶商队伍,很多茶商甚至以抵押房产的方式来扩大自己的茶叶生意,无数手工艺者开始创作各种各样的茶具,这个过程同样推动中国茶文化在北美大陆的传播与发展。 1767年的马萨诸塞州超半数的当地人口拥有茶具,在当时的广告界,茶同样是天之骄子,每年与茶和饮茶器具相关的广告多达630个。 在当时的北美,茶和茶会还是中上层女性必备的社交手段,她们称茶为“神奇的东方树叶”。她们一致认为茶具有很高的药用价值,可以用来治疗多种疾病。

美国人对饮茶文化的拓展

“茶乃文之仪”,意思就是,中国茶是中华文明的仪仗,仪仗是做什么用的呢? 仪仗代表着礼节、威望和尊严。《汉官仪》中解释:“天子出车驾次第谓之卤,兵卫以甲盾居外为前导,皆谓之簿,故曰卤簿。”

除了彰显威严之外,还有一个作用就是开道引君。 《宋史·仪卫志》记载,皇帝出行,当由开封令、开封牧(如果是从外地州县出发,则由当地刺史、县令代替)、太常卿、司徒、御史大夫、兵部尚书居前,称之为“六引”。然后是十二面“大纛”,即大旗,每面大旗都有数人托持牵扯。

如果将中华文明喻做“君王”,那茶,则是君王出行时,在驾前开道的六引之一。 茶乃文君之仪仗。这也就能说明,咱们中国茶,无论是进入日本,还是英国,还是北美,还是世界上的任何一个国家,最初的地位,都是当时那个社会中,最上层人士财富,权利,及地位的象征。

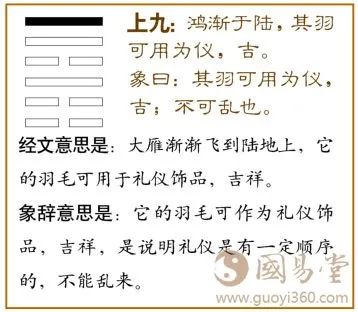

(英国女王和滇红茶) 至于为什么会有“茶乃文之仪”的这个观点,其来源于唐朝茶圣陆羽的名和字,陆羽,字鸿渐。无论是名还是字,皆来源于群经之首的《易经》,易经第五十三卦,渐卦第六爻,爻辞上九:鸿渐于陆,其羽可用。象曰:其羽可用为仪。

这个爻辞的意思是:群雁已经到达目的地啦,用身上美丽的羽毛作为庆典的装饰,是吉祥的。

中华文明是一个伟大的艺术家,将茶圣安排在唐朝那个伟大的时代,并让其名叫陆羽,字鸿渐。在那个伟大的时代和国度中,不仅有茶仙茶圣,还有诗仙诗圣,文仙文圣,还有中国历史上唯一的女王,以及唐僧取经,鉴真东渡等影响千载的文化事件。

那个时代,不仅盛美,而且神奇。 中国茶是带着文明出行。我们再看看咖啡。 公元6世纪,在非洲埃塞俄比亚高原的咖法地区(Kaffa),有个名叫卡迪的牧羊人,到新草原去放牧,突然发现羊群蹦蹦跳跳,兴奋异常,即使入夜亦无法睡觉,于是跑到阿比西尼亚修道院求救。

经修道院院长及修士调查发现山羊是吃了矮树丛上的红色果实,才显得特别兴奋。于是将它采摘回去,煮成汤汁饮用,果然一夜无法入眠。于是院长把这种汤分派给做晚礼拜打瞌睡的僧侣饮用,效果极佳,这种提神药由此流传开来。这就是“咖啡”的起源。(为什么咖啡又被西方称为魔鬼的饮料呢?原因就在于在西方圣经中,魔鬼撒旦通常都以公山羊的形态出现。)

实际上,咖啡真正传播的源头是穆斯林,由于他们禁止喝含酒精的饮料,所以咖啡很快成为这些人生活的一部分。 而coffee的词源来自于穆斯林语“qahwah”,土耳其人读作“quhve”,到了欧洲就翻版成了“coffee”。

从咖啡的传播历史,我们可以发现,它是带着战争出行的。 茶与咖啡,文明与战争。 东西方的两种饮品,这两种仪仗的背后,代表的是人类的“心”和“神”,以及两种既对立又统一的意识核心。

所以介子为什么一直强调,在这个时代,中国新茶饮人,是很荣耀,同时也极其重要的一个职业。正因为,我们于这个时代,做的是“天子的仪仗”,当然这个“天子”不是旧社会的皇帝,而是世界文明的大融合,毕竟,我们一只手托着东方的茶,另一只手托着西方的咖啡。

茶与咖啡,是矛盾又统一的人类集体意识的现实具象,皆是人类社会的“不朽之饮”

重新回到美国茶饮的事情。 1908年,茶商托马斯·沙利文一个无心的举动,发明了袋泡茶,他将少量茶叶装在一些丝制的小袋子中,作为样品送给客户。由于这些丝制小袋茶容易沏泡,所以很快就传播开来,但因为丝制的袋子过于昂贵,托马斯·沙利文就用纱布袋子替代了丝制的袋子。自此袋泡茶在北美流行。

根据美国茶叶协会统计,2012年的美国茶叶消费中,袋泡茶比例超过65%。 美国的自由实用主义,不仅诞生了袋泡茶,还诞生了速溶茶。 1946年,雀巢美国分公司在世界上首先生产出速溶茶,这种速溶茶以红茶为原料,并添加少量的绿茶作为澄清剂,随着雀巢速溶茶的诞生,速溶茶粉在美国市场发展迅猛。

而近年来,速溶茶粉市场开始萎缩,原因在于美国人开始倾向于散装即泡茶,袋泡茶,以及在大超市可以随时买到的即饮冰茶。 在美国流行的几种茶饮品: 一种美国南方人喜欢的甜茶,就是在热茶里加入糖或者玉米糖浆,然后加冰冷却。

在美国南方各州,只要提到茶,那指的基本都是加糖的冰茶。他们经常在进餐时饮用甜茶,甜茶又被称为”美国南方佐餐酒“,是美国南方文化的显著标识。 上世纪八十年代开始,随着茶叶知识和茶文化的进一步普及,一场茶文化复兴运动在美国悄然兴起 。在美国,印度奶茶可以与巧克力和草莓结合以适应美国人的口感。日本抹茶被美国消费者升级为抹茶食谱。

美国还是泡沫茶、胶囊杯、泡茶机的故乡。将各种茶混合得来的拼配茶受到美国年轻人的青睐。 而随着咖啡市场在西方的逐渐饱和, 星巴克在1999年收购了茶叶零售巨头泰舒茶。 2012年年底又收购了大牌茶叶零售商Teavana。 2013年10月,星巴克在曼哈顿开设了首家茶瓦纳茶吧。 从星巴克的扩张路线及产品线看去,从2013年就开始了茶饮的扩张之路,而中国,是其首选的目的地。 根据历史痕迹推演,介子甚至不用去刻意调查,就知道这几年进入新茶饮市场的诸多资本的成分构成。

茶对美国独立进程的影响

不了解中国茶在美国的发展历史,就根本不会相信,中国茶对美国的影响有多深刻。 18世纪七十年代后期,北美殖民地的社会大环境将中国茶推升到一个令人匪夷所思的高度,一方面一些批评家呼吁人们理性消费茶叶,各种论调不断见诸报端,在舆论的影响下,一些人对茶的看法发生的转变。

另一方面,因为茶叶走私的原因,英国东印度公司亏损严重。为此,英国政府在北美殖民地征收高额的茶税,引起了有识之士的强烈不满。 由此引发了著名的;历史事件“波士顿倾茶事件”,342箱东印度公司的茶叶被全部倒入了大海,而这些被倾倒的茶叶中,有一部分是来自于中国的武夷山茶。 在当时,茶叶甚至被当成了是否爱国的标签,喝威士忌爱国,喝茶不爱国。即便是酷爱饮茶的托马斯·杰裴逊(后来美国独立战争的主要领导人之一),在当时也不得不戒茶明志。

美国第三任总统,托马斯·杰裴逊是一位资深茶饮爱好者

茶贸易与美国经济

虽然在独立战争期间,茶受到了冷遇,但因为特定历史条件而产生的阻碍并没有影响人们对茶的热情,当时北美人民抵制茶的根本原因是“茶叶专卖制度”而不是茶本身。 美国建国后,茶叶贸易成为美国对外贸易的重要一环。在那个时期,在美国市场上,有两种黄金,一种是“纸质黄金”(本票),另一种就是“绿色黄金”(茶叶)。

到 19 世纪中叶,美国从中国进口茶叶的贸易额占到其从中国进口商品总贸易额的将近60%(这个比例简直匪夷所思)。 中国茶叶出口美国的峰值出现在 19 世纪八十年代初,1880 年,美国从中国进口的茶叶达到 200000 担(1 万 t),要知道即便是在2021年,中国茶叶对外出口总量,也只有36.94万吨,而1880年,光出口美国的茶,就是一万吨。 而在“九·一八”事变后,在 1936 年,中国茶叶仅占美国茶叶进口总量的 7% 左右,美国65% 的茶叶进口来自印度和斯里兰卡。 中国全面抗战爆发后,美国推行绥靖政策,扶助英国殖民地茶、日本茶在本国大力扩张。美国茶叶政策的出发点是抑制中国茶,发展印度,斯里兰卡及日本茶。 直到1988年,中美茶贸易才开始持续增长,1988年至今,随着中美关系的不断变化,中美茶贸易一直在缓慢下降和小幅回升之间震荡。中美茶叶贸易量,甚至可以作为判断中美关系的度量表来使用。

茶对美国文化的多方面影响

(1)物质文化影响 制成于1938年的切斯特茶壶(Chester teapot) 是世界上最大的茶壶,高约 4.3 m,直径也是 4.3 m,现存于美国西弗吉尼亚州。 斯巴达茶壶工艺博物馆 (The Sparta TeapotMuseum of Craft and Design) 位于美国北卡罗莱纳州的斯巴达地区,该博物馆馆藏超过 6000 只茶壶,是美国最大的茶壶博物馆,但由于经费问题,该博物馆于 2010 年关闭。(2010年,中美在售台武器、达赖窜访、贸易摩擦、人民币汇率等问题上均出现较大摩擦。很多人都说,2010年是中国关系走向质变的一年。) 查尔斯顿茶园是美国仅有的茶叶生产园,该茶园也对游客开放,成为人们了解茶叶种植、采摘知识的重要基地。

(2)流行文化 1925 年,乡村音乐《两盏茶》(Tea for Two)发行,并被不同歌者演绎。1950 年上映的同名音乐电影《两盏茶》中这首歌也被重新翻唱。1939 年,一首与茶相关的儿歌流行一时,歌曲名叫《茶壶之歌》(The Teapot Song),别名《我是一只小茶壶》(I’m a Little Teapot),与之匹配的儿童舞蹈《茶壶尖》(Teapot Tip) 也深受儿童喜爱。

(3)美国出版物中的茶文化 介子以美国近当代英语语料库 (COHA) 为载体,以“tea”为检索词进行检索,梳理“tea”这一词汇在1840—2009年间的出现频数。通过检索显示:

1840——1849年,tea 在 COHA 中出现频数为 505;

1850—1859 年,tea 在 COHA 中出现频数为 931;

1860—1869 年,tea 在 COHA 中出现频数为 869;

1870—1879 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1004;

1880—1889 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1408;

1890—1899 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1114;

1900—1909 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1164;

1910—1919 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1194;

1920—1929 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1402;

1930—1939 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1426;

1940—1949 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1308;

1950—1959 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1356;

1960—1969 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1008;

1970—1979 年,tea 在 COHA 中出现频数是 1235;

1980—1989 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1432;

1990—1999 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1816;

2000—2009 年,tea 在 COHA 中出现频数为 1756。

在以上数据中,tea出现频数最高1880——1889这10年,正是美国从中国进口茶叶量峰值的10年。而这个峰值,在1990——1999年再次出现其后开始趋于平稳,而根据数据规律判断,峰值顶部均出现于世纪末,通过规律可以判断,在本世纪下半叶,有大概率会出现第三次峰值。