2023-11-23

2023-11-23 115

115

孔子在二十七岁左右的时候,开始办私学招收弟子,打破只有贵族才能接受教育的“学在官府”体制,提倡“有教无类”,就是教育面前不分贵贱,人人都享有受教育的权利。

孔子在他的私学里都开设了哪些课程传道授业呢?

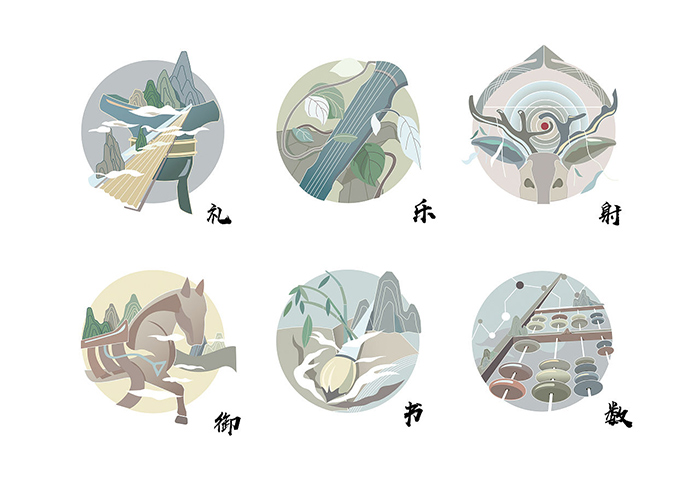

主流的说法有两个:一是《周礼》中提到的六艺:礼乐射御书数;一个是儒家的六经:诗书礼乐易春秋。

我的答案是:孔子用《六经》:诗、书、礼、乐、易、春秋,这六部经典典籍作为教科书,培养了弟子三千,贤者七十二。

但更多人错误认为孔子教学采用的是“六艺”,即“礼、乐、射、御、书、数”,这个看法的依据是《史记》中记载:“孔子以诗、书、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。” 解读这句话的重点放在了“六艺”两个字上。《周礼》说: “ 养国子则以道, 乃教之六艺。一曰五礼, 二曰六乐, 三曰五射, 四曰五驭, 五曰六书, 六曰九数。” 大概就是在周人作周礼的时候,就规定了对贵族进行六艺教育,其中的“四曰五驭”中的“驭”就是“御”,即驾车技术。

下面对六艺与六经简单概述一下:

六艺

按周公作周礼,六艺是西周贵族的六门必修课,其内容包括五礼、六乐、五射、五御、六书、九数。是根据学生年龄大小和课程深浅,循序进行的,并且有小艺和大艺之分。书、数为小艺,系初级课程;礼、乐、射、御为大艺,系高级课程。

礼:差不多就是现代的德育教育,学习五种礼法,分别是:吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。当然不只是学习礼仪礼节那么简单,在礼中还蕴含了国家政治,征战外交,生老病死,各种情感以及无数的生活细节。可以说,就是这些无所不在的礼塑造了古代中国人的生活与性格。

乐:音乐具有教化、认知、审美及娱乐等功能。音乐的目的就是要使人弃恶从善,使人的心灵从丑恶的边缘回归到真善美。

谈到古代中国,人们往往称“礼乐文明”。古代中国音乐在社会生活中占有着重要的地位。除了作为陶冶人们情操的艺术之外,它还承担着更加复杂的责任。在那个等级森严的礼法社会,音乐成了调和感情的重要纽带,在维护社会"和谐"方面起到了不可替代的作用。

射:古代君子,并非我们想象中的那种文弱书生。为了应付治理国家可能面对的各种问题,文武双全是对他们最起码的要求。六艺中的射箭,便是古代君子重要的“敲门砖”之一。擅长射箭的人,不仅可以在职业生涯中更加顺利,而且有可能成为冷兵器时代的大英雄。

御:驾车的技巧是贵族的必修课。教授从日常行驶到特技表演等诸多驾驶技巧。那时候,一个驾车经验老到的驭手可以在很多场合派上大用场,小到上司的日常出行,大到国家的外交与战争。

车走动时,挂在车上的铃铛要响得谐调;经过曲折的水道不致坠入水中;通过竖立的标竿中间的空隙而不碰倒标竿;在交道上旋转时,要合乎节拍,有如舞蹈;在田猎追逐野兽时,要把猎物驱向左边,以便坐在车左边的主人射击。

是不是比今天考驾照的要求还高很多?

书:您能想象一群文盲在治理国家吗?六艺中的书,也就是识字无可争议地成为基础课中的基础课。现在流传下来的“六书”指六种制造汉字的方法:象形 、指事、会意、形声、转注、假借。

数:同样是一门基础课,但它却蕴含着十分深沉的学问。在古代中国,数学和阴阳风水等“迷信”活动一起,被归入术数类。它的主要功能除了解决日常的丈量土地、算账收税等实际问题,就是要计算天体,推演历法。

六经

六经,顾名思义,六部经典,诗、书、礼、乐、易、春秋。

这是六部古籍,在孔子之前早已存在,为王室贵族所有,深为历代君王所宝重。孔子采用它们作为教科书,并在晚年对它们做了一些整理工作。

诗:既是《诗经》,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的三百多首诗歌。孔子对《诗经》的评价是“一言以蔽之,思无邪”,就是内容高尚纯正;孔子还说“不读诗,无以言”,就是说不好好学诗经,话都说不好。

书:既是《尚书》,是中国第一部古典散文集和最早的历史文献,它以记录名人的演讲词为主,可以说是皇室文集。

礼:既是《仪礼》,在《第十六课 小学生认识周礼》中有介绍。

乐:既是《乐经》,因这本书在秦始皇焚书坑儒后再无流传发现,所以我们已经无从考证孔子当时教授乐的详细内容,只能从《论语》中找到一些线索。孔子认为音乐在政治中扮演了重要的角色,是实行教化的工具,是培养人们中正平和性情和移风易俗的重要手段。

后世因为《乐经》的缺失,六经便成了五经,后来朱熹把《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》合编成四书,便有了今天的“四书五经”。

易:既是《易经》的简称,远古时受河图启发,伏羲始作八卦,中古是文王拘演周易为六十四卦,下古是孔子作《易经》十篇。可以说《易经》是“人更三世,世历三古”而成。其内容包含了:对立统一、阴阳互根、阳逆阴顺、此消彼长、物极必反等规律,和这些规律数千年沉淀和积累形成的自强不息、厚德载物、居安思危、乐天知足等中华文化的基本精神特征,以及中华文化的核心和精髓--和谐意识。它远不是人们简单认为“算卦”的,而是一种古代神秘、高深而富有哲理的文化。

春秋:原是鲁国史官记载的鲁国国家大事,现存《春秋》从鲁隐公记述到鲁哀公,历十二代君主,计二百四十四年。后来孔子亲自进行整理,有“文王拘而演周易、仲尼厄而作春秋”之说。孔子把历史当作一面镜子,把对历史的研究作为当作传承文化的重要手段。

考证孔子课程表的依据

“六艺”一词最早出现于《周礼》中,“六经”一词出现在《庄子》中,但孔子时期及后世对于“六艺”的描述内容已经发生变化。

依据一:从《礼记》所规定的学制来看, 书、数是幼年所习的学科, 射、御是成童时练习的项目, 二十岁以上的人以着重习礼。孔子的学生大多是成年人, 六艺的内容已完全不适合于孔子弟子的学习。

依据二:《史记》中说:“孔子以诗、书、礼、乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。” 解读这句话的重点应该放在了第一句上。司马迁所说的六艺是指孔子的六艺,不是周礼中的六艺。

依据三:在《论语》书中, 孔子也有讲射、御的言论, 但都不是进行射、御的技术教育。“ 君子无所 争, 必也射乎, 揖让而升, 下而饮, 其争也君子。” “ 子曰: 射不主皮、为力不同科, 古之道也。” 《论语: 八佾》这两条, 很显然都是谈的射礼。《八佾》这一章二十六条语录, 都是谈的礼制, 这两条也不例外。

依据四:通常为较多的人所引用, 并认为是孔子教射的史料是《礼记· 射义》或《孔子家语》上所记的孔子射于矍相之圃的事。先不管这两条史料的可靠性, 就以此段文字的全貌来说,孔子演习的是射礼,是以礼教弟子的,而非以射教弟子。这段文字的开头就说:“ 孔子观于乡射,喟然叹曰: ‘射之以礼乐也,何以射、何以听、修身而发, 而不失正鹊者, 其唯贤者乎!’于是,退而与门人习射于矍相之圃。” 这意思很明确, 孔子是率学生演习乡射之礼。结果,由于孔子使子路和公罔之裘一再绳之以礼,使“观者如堵墙焉” 而终至于“仅有存者” , 这清楚地表明孔子所重的是礼,而不是射。

依据五:在西汉初年至汉武帝“ 罢黝百家, 独尊儒术” 之前, 儒家的六部书并未被尊称为经,也是被称作“ 艺” 的。如贾谊《新书》中就说: “ 以与诗、书、易、春秋、礼、乐六者之术为大义, 谓之六艺。”司马迁还是沿袭了这个说法。