2023-11-22

2023-11-22 21

21

秀才四艺

“琴棋书画”是秀才四艺,这种说法究竟起源于何时,未见出处。唐人何延之《兰亭记》中有句:“辨才俗姓袁氏……博学工文,琴棋书画皆得其妙”,当是此四字最早的连用。

直觉告诉我,琴棋书画的“书”应该不是“书法”“书艺”这么简单。如今被用烂了的溢美之词“琴棋书画样样精通”,使得这个社会出现了很多不入流的书家和生活美学家。而古代文人,绝少有以“书法家”自居者。我感觉,这里的“书”,似乎应该指的是文字学和文章之学,更偏重于读书,而非书法。

我查度娘,发现某论坛有与我相类似的观点,但是底下跟帖中大部分人是持否定态度的。否定的直接理由是“艺”字,既然是“艺”,当然是书法艺术喽。是吗?不是吗?是吗?先别急,我们就从这个“艺”字展开。

君子六艺

中国周朝的贵族教育体系,开始于公元前1046年的周王朝,周王官学要求学生掌握的六种基本才能:礼、乐、射、御、书、数。《周礼·保氏》有明确记载:“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五御,五曰六书,六曰九数。”

“六书”指的是:象形、指事、会意、形声、转注、假借。今天来说是文字学。和文字学最为密切的是书法学和文章之学。

在这里,“艺”已经不是惯常理解的“艺术”那么简单,而是一种综合能力。

左琴右书

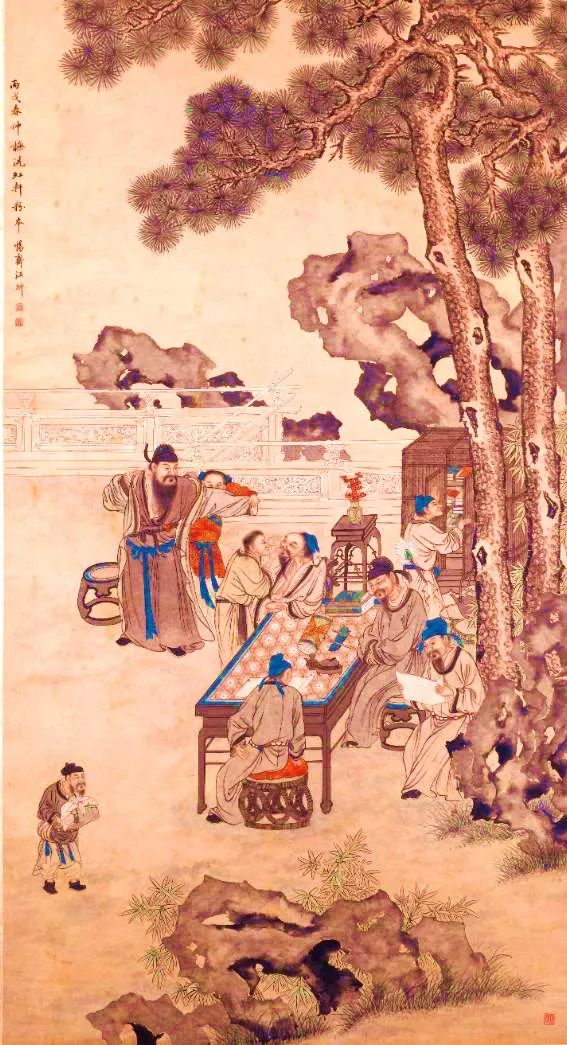

汪圻 《五老图》

周王朝的“君子六艺”中只有“书”,没有其他三者。从宽泛意义上讲,“乐”似乎是和“琴”有关,我们来看看,何谓“乐”?

“六乐”指的是云门、大咸、大韶、大夏、大濩、大武等古乐。今天来看,属于乐舞。“舞”属于古代广义的“乐”,学生十三岁舞勺,十五岁舞象,二十岁舞大夏,勺、象、大夏都是舞的名称。勺是文舞,徒手或持羽等轻物的舞蹈。象、大厦、大武等都是武舞,手持盾、剑等武器,作击刺等动作、象征作战情节的舞蹈。这样来看,琴在周王朝尚不在“艺”之内。

《乾隆皇帝是一是二图》

汉刘向《列女传•楚于陵妻》载:“惧世乱烦,进往遇害,不若身安,左琴右书,为人灌园。”南北朝文学家颜之推《颜氏家训》中有:“士君子之处世,贵能有益于物耳,不图高谈虚论,左琴右书,以贵人君禄位也”。东晋陶渊明《归去来辞》中云:“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”。琴书并提,较早者还见于唐代寒山子的诗:“琴书须自随,禄位用何为。投辇从贤妇,巾车有孝儿”。亦见于唐代边塞诗人岑参诗《范公丛竹歌》:“能清案牍帘下见,宜对琴书窗外看”。唐代散文家柳识《琴会记》明确提出:“君子之座,必左琴右书,雅好阅古,古亦置于舟车也。”

吴伟 《松下读书图》

上述诸多引文均表明,琴书并提时的“书”乃是读书,而非书法。近年来一些文化传播机构搞“左琴右书”的展览,墙上挂满古琴和书法,实在是大大曲解了古人心。左琴右书是说君子要使内在的生命得到快乐,一要读书明圣贤的道理,二要弹古琴达到内心的和谐。别无二解。

宋人四艺

宋人四艺:焚香、点茶、挂画、插花。

没有书。

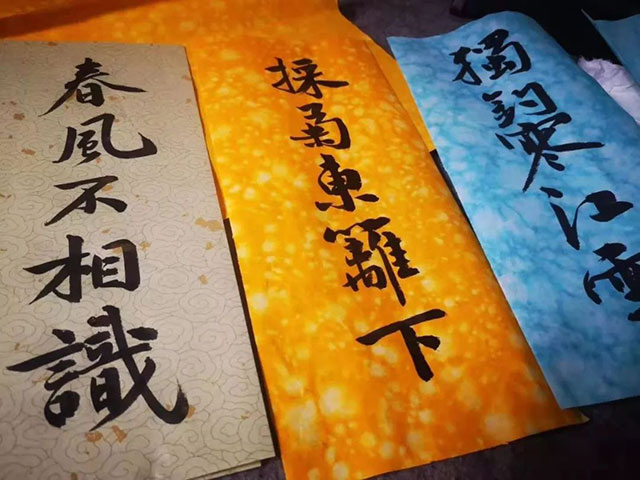

可是流传下来的宋代茶会图中,挂在茶室中的分明是以书法居多,这一点在日本的茶道中尤为明显。我曾为受邀为几位日本茶道家写字,他们往往要求一行字,内容多半如“春风不相识”“薰风自南来”“霜叶满林花”“独钓寒江雪”等,对应四季茶室。他们很坚定地把装裱好的这些字挂在茶室墙壁上,并称之为“挂画”。

于是,我们似乎给大家普遍认可的“书法艺术”找到了一个位置:画。是的,书画同源,同属,那就共用一个字,也无不可。

字是学问养出来的

唐初李延寿《南史•宗炳传》曰:“少文(宗炳字)妙善琴书图画。”这是第一次琴书画并称。诸位看,这里是以“琴书”并列,而并未以“书画”并列。

梁代沈约《齐太尉徐公墓志》有“爱重琴棋,流连泉石”,这是第一次“琴棋”并称。

自唐代何延之首次把“琴棋书画”并称以来,“书”从书籍渐渐变成了书艺。书法艺术对于士人来说,成了一种重要的艺术修养。

这原本也无可厚非,然而随着时光的推移,我们对于“书艺”的理解越来越流于浅表,到了今天,已经把“书籍”的成分减弱到可有可无的状态,于是,我们今天才见到江湖书法横行的乱相。

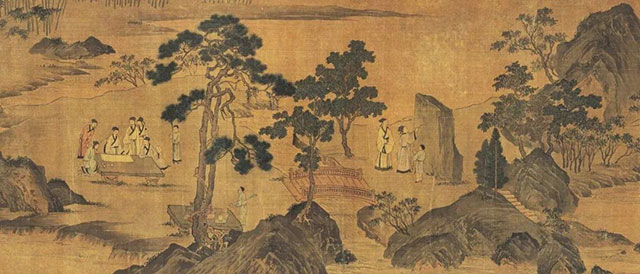

明·唐寅 《西园雅集图》局部

上述考证,着实劳心劳力,而最终,也不会改变许多人对“琴棋书画”中的“书”理解为“书法创作”的现状。但我坚信功不唐捐,诸君与我一起在源头上返观,至少是一次心灵的回归。

纵观与文字记载以来的历史,那些群星般闪耀的书法家的名字让我们高山仰止,此外,大量的文人手札,或知名或不知名的,我们都会感受到一种浓郁的书卷气息。

近代书法大家林散之说:“字不是练出来的,是学问养出来的。”发前人所未发,振聋发聩,余音绕梁,永世不绝。

诚哉斯言,诸君共勉。