2023-11-23

2023-11-23 107

107

茶馆,古代称为茶寮、茶肆、茶坊、茶楼、茶房、茶店、茶社、茶铺、茶亭等。

茶馆这个名词,直到明代才见于文献记载。

六朝时期,江南品茗清谈之风盛行。当时有一种既可供人们喝茶,又可供旅客住宿的处所叫“茶寮”。唐代时盛行饮茶之风,根据古籍记载,最早的茶馆出现在唐朝开元年间(713~741),称为“茗铺”。唐封演在《封氏见闻记》中写道:“自邹、齐、沧、隶,渐至京邑,城市多开店铺,煮茶卖之。不问道俗,投钱取饮。”可见唐代的城市已有煎茶出卖的店铺,这也是我国茶馆出现之初的情况。

宋代饮茶之风更盛,茶馆多称“茶坊”,也有叫茶肆、茶楼的。

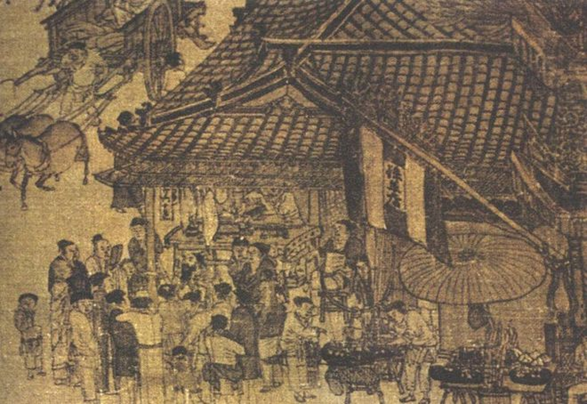

自京城至各州县,到处设有茶坊。北宋建都汴梁后,城内的几条繁华街巷都设有很多茶坊。宋代张择端的《清明上河图》中,就描绘有人们在汴梁城茶坊饮茶的画面。

宋 张择端 《清明上河图》 北京故宫博物院藏

南宋都城临安(杭州)的茶馆,装饰十分讲究。据《梦梁录》记载:“今杭州城茶肆亦好之,种四时花,挂名人画,装点店面,四时卖奇茶异汤。”宋代的茶馆,经营也相当灵活,除白天营业外,还设有早茶、夜茶,同时还供应汤水茶点等。

元代茶馆一般称“茶房”,也有叫茶坊、茶店的。

明清茶馆发展更快更广,城市乡村,到处都有。“茶馆”这一名称,明代才出现并广泛使用。张岱所著《陶庵梦忆·露兄》中写道:“崇祯癸酉,有好事者,开茶馆。”随着制茶技术的提高,饮茶方法的改进,明代城市里的茶馆有了进一步的发展。

清代,是我国茶馆的鼎盛时期。茶馆不仅遍布乡野,数量之多也是历史少见。据记载,清代北京有茶馆30多家,上海有茶馆60多家。清代的茶馆,经营方式也各有不同,有的以卖茶为主,也有的兼营茶食、烟酒,有的还兼营说书、演唱。

北方多见大鼓书和评书,南方则偏重只说不唱的纯说书,即评话和讲唱兼用的弹词,一直延续到现代。

1900晚清 美国《生活》杂志记者拍摄

按照地域划分,茶馆可以分为四大派别。

川派茶馆:在史料记载中,中国最早的茶馆起源于四川。

早在民国初期,成都茶馆已达454家,居四川之最,是历来茶馆数量最多的城市。在以农业文明的封闭性和静态性为特征的巴蜀文化影响下,成都茶馆是一个地域特点十分突出的类型。四川的茶馆多,且具特色。早晨进茶馆可一直坐到晚上关门,照样沏茶而不增加收费。所以茶馆每天热闹,成了人们休息、娱乐、传通讯息、进行交易的场所。每个人的活动都是在茶的热气、香味中进行的。

1944民国 Cecil Beaton拍摄 成都茶馆

粤派茶馆:广州在“得风气之先”的岭南文化影响下,其茶馆起步早,是南方沿海地域茶馆的代表。广州“重商、开放、兼容、多元”的地方特色,在茶馆中打下了深深的烙印。与其他地域不同的是,广州茶馆多称为茶楼。楼上茶馆楼下卖小吃茶点,典型特点是“茶中有饭,饭中有茶”,餐饮结合。改革开放以来,随着经济活动和社会交往的频繁,喝早茶已成当地人们生活的重要组成部分。

京派茶馆:长期以来,作为全国的政治、经济、文化中心,北京茶馆始终具有多样性的特点。既有环境优雅的高档茶楼、茶馆,也有大众化的以大碗茶为主要特征的街头茶棚。明清以来,就有闻名遐迩的大茶馆、清茶馆、书茶馆、茶饭馆,和所谓的野茶馆、棋茶馆。茶馆文化是京味文化的一个重要方面。

北京前门 老舍茶馆

杭派茶馆:在“人性柔慧,尚浮屠之教”的吴越文化影响下,杭州茶馆的发展是全国茶馆业中最发达最先进的代表。在地理环境和自然资源上,西湖与“西湖双绝”——龙井茶、虎跑水,是杭州茶馆得天独厚的优势。杭州茶馆种类更为丰富,功能更加齐全。当代各地茶馆所具有的服务功能和经营类型基本都没有超过杭州茶馆涉及的范畴。

杭州 功夫茶

进入21世纪以来,我国相继出现了主题茶馆、复合式茶馆、探索式茶馆等,一些具有代表性的知名茶艺馆基本成型。这些新型茶馆的加入,为茶馆文化注入了新活力,吸引更多年轻人体验茶文化,同时也继承发展了我国的民俗文化事业。