2023-11-23

2023-11-23 106

106

小盖碗,大讲究。

盖碗,又称“三才碗”“三才杯”,是一种上有盖、下有托、中有碗的茶具。

盖碗的盖为天、托为地、碗为人,暗含天地人合一之意。

古人认为茶是“天涵之,地载之,人育之”的灵物,盖碗亦然——这反映出了中国器之道的哲学观。

北极(太一)与北斗位置图

盖碗的茶碗上大下小,盖可入碗内不易滑落,茶托做底承托。

喝茶时不必揭盖,只需半张半合——茶叶既不入口,茶汤又可徐徐沁出,避免了壶堵杯吐之烦;

若要茶汤浓些,可用茶盖在水面轻轻刮一刮,使整碗茶水上下翻转——轻刮则淡,重刮则浓。

以茶托承茶碗可免于烫手之苦,而茶托中的圆环则保证了拿取盖碗时的稳固。

正是因为盖碗功能全面,能够满足品茗者对“察色、嗅香、品味、观形”的追求,同时又在投茶、冲水、出汤、弃茶渣等品茶步骤中有诸多优势,因而被广大茶人所喜爱。

但盖碗的形制并非一蹴而就,它伴随着中国茶文化的不断发展而逐步完善演变而来。其中,有这样一则关于盏托发明的传说。

相传在唐代宗宝应年间,有一姓崔的官员,爱好饮茶,其女也有同好,且聪颖异常。因茶盏注入茶汤后,饮茶时很烫手,殊感不便,其女便想出一法,取一小碟垫托在盏下。但刚要喝时,杯子却滑动倾倒,遂又想一法,用蜡在碟中做成一茶盏底大小的圆环,用以固定茶盏。这样饮茶时,茶盏既不会倾倒又不致烫手。后来又让漆工做成了漆制品,称为“盏托”。

如此一盏一托式的茶盏,既实用又增添了茶盏的装饰效果,给人以庄重之感,遂世代流传。

从考古出土的遗物来看,单独的碗托或盏托出现的时间较早。从汉代的画像石、东晋顾恺之《列女图》中都可以看到有作为餐饮器的杯托和碗托。1975年,江西吉安南朝纪年墓(南齐永明十一年493)有带托的盏出土,此外,在浙江瑞安市塘下区凤山乡的梁天监九年砖室墓中也有出土有带托的盏,证明最晚在晋代,就有带托的盏这样的器型。

唐代,一盏一托式的茶盏更为多见,且更注重器型的美观精致。陕西法门寺地宫出土的一整套唐代茶具中便有一盏一托式的琉璃材质茶盏,但依然是有托有碗,没有盖。

唐 素面带托玻璃茶盏 陕西法门寺地宫出土

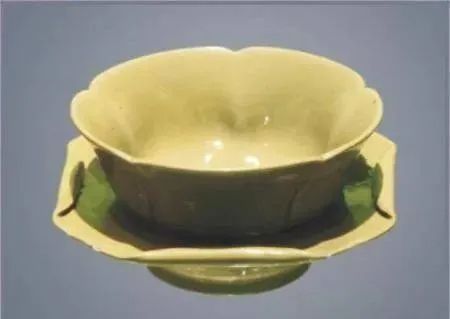

江苏苏州虎丘塔第三层发现的五代越窑青瓷带托茶盏,茶托为四片卷边荷叶形,托面小凹置茶盏于中间。

唐 越窑荷叶盏托 宁波博物院藏

带盖的碗或罐出现时间也很早,考古发掘证明汉代就有碗上加盖的器型,但作为专用茶具在宋代才出现,刘松年《撵茶图》即有装茶末的带盖的碗(罐)。此时的盖碗(罐)只是用做盛茶之用,口径一般较大,不是现在意义上的泡茶、喝茶用具。

宋代的各大窑口,如定窑、钧窑、景德镇窑、龙泉窑等都生产有托、有碗的茶具。

北宋 定窑白瓷台盏 陕西省考古研究院藏

所以尽管托、盖都出现较早,但根据现有考古发现,三者全部搭配起来组合成我们现代意义上的盖碗,还是要到清代康熙晚期才出现,并流行于雍正乾隆年间,至今还没有找到一件康熙之前的实物。

明代,两宋时的斗茶之风已消失了,饼茶为散形叶茶所代替,碾末而饮的唐煮宋点饮法,变成了以沸水冲泡叶茶的瀹饮法,品饮艺术发生了划时代的变化。

饮茶方式变革进而影响到了当时的茶具,以壶与杯搭配的茶具是当时的主流茶具,盖碗并不流行。

清康熙时,社会安定、经济发达、文化繁荣,人们开始追求雅致的生活趣味,因此饮茶器具在当时十分流行,盖碗的形制也随之发展起来。

盖碗的材质除传统的瓷质外,还出现了金银、玉器、象牙等不同材质的盖碗,其形制、装饰也较前代更为精致、美观。

清光绪 粉彩盖碗一对 广州华艺国际拍卖有限公司

时至今日,盖碗依然是茶具中不可或缺的重要实用器之一。比如,当它出现在老茶馆里,它便能传达出诸多意义。

当茶客需要添水时,可将茶盖朝下靠茶托,表示茶杯已空,茶博士(茶馆伙计)会很快过来将水续满;不过此方法一般只能单独添两次水。

茶客若临时离去,可在茶盖上放个小物件,比如打火机、烟盒,甚至牙签等,以此示人未走远,少时即归,便不会有人侵占座位,跑堂也会代为看管客人的茶具、小吃。

要是喝完茶要走,客人只需要把茶盖朝上放进茶碗中,就是告知老板可以收桌子了。切记不要直接把茶盖盖在桌子上。

另外还有一种仅限于信誉老茶客可使用的“暗号”:在茶客忘了带茶钱时,可把茶盖立起靠置在茶碗旁边,意思是告诉老板先赊账,改天再补。

盖碗是结合了中国茶文化与瓷文化的特殊品类,盖碗文化是在人与人的交道里一天天垒起来的故事。

从粗糙的雏形到它后来的固定搭配样式,再到更华贵的材料和精美花纹……

在这漫长的发展岁月里无处不彰显的是古人的智慧、追求和中式温情。