2023-11-23

2023-11-23 111

111

喝茶这回事,在现代人看来,无非开水一泡这么简单。但在中国古代历史上,不同的时期,关于“喝茶”的说法和方法都不同。

简单可以概括如下:

唐朝之前煮茶吃;

唐代时候煎茶喝;

宋朝点茶真讲究;

明朝之后泡着喝。

不同时期的茶文化也附着于茶艺中,随之发生变化。

两周-魏晋南北朝:佐料煮茶

茶在我国作为饮食之物源远流长,早在两周时期,人们把茶的枝条和芽叶从树上摘下来,像煮汤一样放在水中烧煮,然后将茶汤一饮而尽,因此叫做“粥茶法”。

汉代也有吃茶粥的习惯,将茶碾成末放到锅里煮,里面加上葱、姜、茱萸、薄荷、陈皮等。这样的食用方法,一直沿用到魏晋时期。

这个可以从唐朝皮日休所著《茶中杂咏》可以论证,其中提到:“自周以降及于国朝茶事,竟陵子陆季疵言之详矣。然季疵以前称茗饮者,必浑以烹之,与夫瀹蔬而啜者无异也。”在这里,季疵指的是陆羽。陆羽摒弃“粥茶法”,提倡“煎茶法”。

唐代时期:煎茶法

唐代时期,主要是中唐陆羽之后,“煎茶法”成为流行。

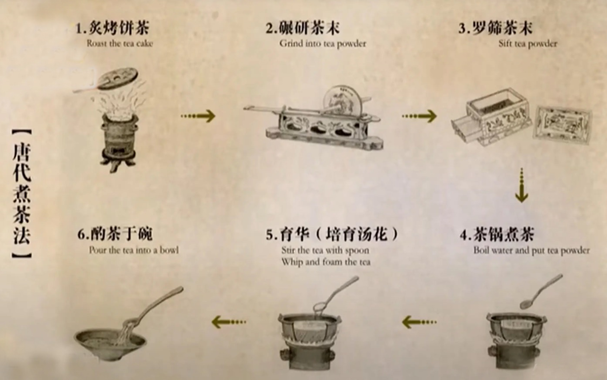

“煎茶”,实际也是通过煮的方式烹茶。先在风炉上的鍑(一种大口锅)中煮水,待水二沸之后,将碾好的茶末投入鍑之中,随即用特制的竹筴搅动,等三沸时,倒入茶碗中饮用。

唐代煮茶法

煎茶法对煎茶所用的茶叶、水、火候、器具等都有讲究。晚唐诗琪的皮日休极爱茶,他所作的《茶中杂咏》10首中,分别对茶坞、茶人、茶笋、茶籝、茶舍、茶灶、茶焙、茶鼎、茶瓯、煮茶等都作了详细描述。

煎茶过程虽然繁复,但爱茶之人乐在其中。整个过程极具艺术性和文化性,能修身养性、陶冶情操。

唐 阎立本 萧翼赚兰亭图(局部)

陆羽的“煎茶法”,标志着中国茶道的诞生。

五代两宋:点茶法

五代两宋时期的饮茶,除承继隋唐时期的煎、煮茶法之外,兴起了点茶法。

“点茶”作为一种茶文化,与宋朝重“文治”有很大关系,点茶是文人雅士精神追求的一部分。这种雅致诗性的生活方式,从达官贵人一直蔓延到黎民百姓。

点茶的整个流程十分繁复,点茶过程中必不可少的茶具,就要满满当当摆一桌,现代人看完之后肯定会叹一句:宋代喝杯茶,可真难!

宋代茶具

点茶,先用茶槌把茶饼碎成小块,再碾茶,用箩筛不断筛出极细的茶末,再把茶粉置盒。

把茶末放于茶盏中里,点茶前需要先把茶盏加热,否则茶不浮。然后将沸水注入茶盏,同时用茶筅(一种用细竹制作的工具)搅动。

在茶盏中将茶末调成糊状后,再向茶碗里注入沸水,继续用茶筅(一种用细竹制作的工具)搅动,使之泛起汤花(泡沫),这个过程叫做“运筅”。

喝茶前,置茶托,可避免端茶时烫到手。宋代普遍使用漆制茶托。

苏轼曾在《送南屏谦师》写道:“道人晓出南屏山,来试点茶三昧手”。这里的“三昧手”通常用来指点茶高手。

点茶法盛于宋,北传辽、金。元明因袭,消失于明后期。

元明清时期:泡茶法

明清时期的品茶,化繁为简。主要原因在于明太祖朱元璋下令废除团茶而兴散茶,这跟他提倡节俭有关。散茶法,也是现代人的主要饮茶方式。

散茶,有别于前朝制成细末的茶,直接冲泡茶叶,这样喝茶时茶叶能保持完整,容易携带,还可以尽可能地保持茶的本香与本味。

宋朝时,品一杯茶需要七八道程序,明清时,只需备上干燥的茶叶,用沸水冲泡即可。

这种简单的饮茶方式深入到社会各阶层,散茶的种类也越来越多:除绿茶之外,红茶、乌龙茶、花茶也相继出现,并迅速推广,更加普遍化、大众化。

如果说宋朝的点茶是文人墨客抒发雅兴的一种途径,那么对明代的文人而言,他们更注重选择品茶的环境,在一个安静的环境中,感受人与自然的合一。