2023-11-23

2023-11-23 111

111

茶为国饮,已逾千年。上至贵族,下至平民,皆以饮茶为乐。

随着朝代更迭,饮茶的方法和蕴含其中的茶文化也随之发生变化。然而不管历经多少岁月,历朝历代茶文化中所传达的精神追求和价值观,却拥有许多共通之处。

总的来看,中国茶文化的价值观主要包含四个方面:重德、尚和、崇俭、贵真。

重德

“重德”源于茶的自然本性

喝酒讲酒品,饮茶有茶德。重德,是中国茶文化所倡导的价值观中最基本的内容。

“茶德”一词最早出现于唐朝刘贞亮所著《茶十德》中:

1)以茶散郁气;

2)以茶驱睡气;

3)以茶养生气;

4)以茶除病气;

5)以茶利礼仁;

6)以茶表敬意;

7)以茶尝滋味;

8)以茶养身体;

9)以茶可行道;

10)以茶可雅志。

饮茶之于养身的功效自不必多言,以茶雅志,以茶提升品德修养,却是意义非凡。

何以以茶养性?

茶长于山野,生于烂石砾壤之中,吸日月精华,采天地灵气,受风餐雨露,顺天道自然,却挺拔直立,其“性洁不可污”。

一杯清茶,清香淡雅,不浓烈,不喧嚣,给人以静和雅的韵致。

茶有其性,人有其品,茶人顺茶性,便可涤瑕荡垢,明心净性。

这是古人将茶之品性,延伸到精神世界的一种智慧。因此,茶文化中“重德”观念的形成,源于茶的自然本性。

茶德,由茶而产生的道德、品行,成了历代茶人崇尚和追求的目标。

茶德,是茶道的灵魂

茶艺精而无道,则无精神;有道而无艺术,则只是空洞的理论。因此,茶艺常与茶道相结合,这样,物质与精神便可融会贯通。

以茶载道,茶道是茶文化的核心。中国的茶道,在很大程度上,是在树立茶德的基础上创立的。茶德,是茶道的灵魂。

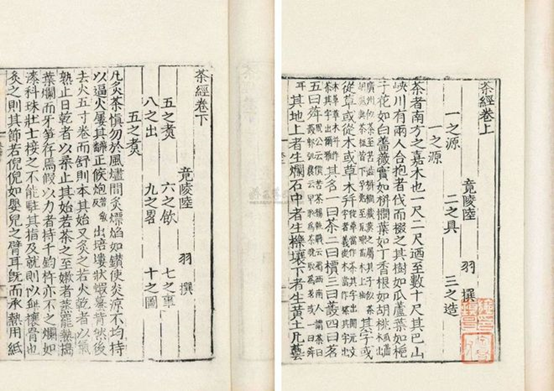

陆羽在《茶经》中提出“精行俭德”,是与茶人的共勉。在陆羽看来,茶的良材美质,应与品德高洁之人相配。而后“茶德”一词在刘贞亮《茶十德》中首次出现并被确立。

中国的茶道精神,常与儒、道、佛思想交融。

茶之德,如道家的“清静无为”,佛家的“般若自在”、儒家的“清心寡欲”,讲究清而不浮,静而不滞,淡而不薄,在修心中喝茶,于品茶中养性。

茶德有四:廉、美、和、敬

随着时代的发展,茶越发深入人们的生活,及至传到世界各地。对于现代人而言,要继承和发扬茶文化,弘扬“中国茶德”。

我国近现代著名茶学家庄晚芳先生主张“发扬茶德,妥用茶艺,为茶人修养之道”。他提出以“廉、美、和、敬”为茶德的中心,可谓现代茶人之标准。

廉――推行清廉、勤俭有德。美――共尝美味,共闻清香。和――德重茶礼,和诚相处。敬――敬人爱民,助人为乐。

茶,本清明而洁净。茶的世界,是平静而自然的。茶的这种属性与中华民族的传统美德相得益彰。这是咖啡、红酒等都无法具备的属性。

茶人应遵从传统,端方正直,洁身自好。如今的都市茶人,更应该纯粹、善良、谦逊、有知识、有爱心。

以茶修德、以茶育德,以君子之心,尝“君子之饮”。

尚和

“和”为茶之本性,塑造茶人“清和”之气

茶,得天地之精华,雨露之滋养。茶之周身,弥漫着平和清净之气。茶“清和”的本性,在天地间悄然塑造了茶人清和之气。

茶圣陆羽煮茶方法,也暗合了茶“和”之本性。《茶经》中“坎上巽下离于中”,这样的煮茶方法,便是依据“天人合一”“阴阳调和”的哲学思想提出来的。

煮茶时,风炉置于地上,为土;炉内燃烧木炭,为木、为火;炉上安锅,为金;锅内有煮茶之水,为水。煮茶的过程,便是金、木、水、火、土五行相生相克达到平衡的过程。这样将茶性顺应自然规律烹煮而成的茶汤,更有利于人的身体健康。

而采茶的时间、煮茶的火候、茶汤的浓淡、水质的优劣、茶具的精简以及品茶的环境,陆羽也都提倡与自然规律相贴合。

以宁静之心品茗,或在饮茶之间将心慢慢沉静,这本就是相辅相成的。无论是煮茶,亦或是饮茶,无一不体现出“和”的自然法则和思想内涵。

闻香知味,清和润心,清净平和的状态融于一盏茶汤中,于纷繁世俗中寻得一份淡然醇和,感受清心之美。

“和”是规范人际关系的指导原则

中国茶文化对于“和”之精神,主要表现在“客来敬茶”的待客礼仪上。

无论南北,不分民族,客人上门,奉上一盏清茶是最基本的礼仪。茶,作为一种文化思想的载体,体现在人们的生活习惯、风俗礼仪中。

中华民族向来以和为贵,内和则众志成城,外和则良友诸多,气和能财源广进,人和可所向披靡。茶和天下,追求“和而不同”“和谐相生”之道,这是充满东方智慧的人生哲学和世界观。

通过饮茶、敬茶,形成的茶礼、茶艺、茶会、茶宴、茶俗,以及茶文学等多种茶的表现形式,以此创造和谐气氛,增进友好情谊,来达到社会秩序的稳定与平衡。

对于现代人来说,以平和的心态处理纷争和浮躁,以平和的心面对俗世的烦忧,也是“和”的一种。

“和”是中国茶文化哲学思想的核心

“和”,有温和、和缓、谦和、和谐以及协调之意。

在世界三大饮料中,茶是最平和的饮料,无太大刺激,又可使人清醒提神增强健康。

茶道是在吸收儒、释、道三教哲学思想的基础上形成的。虽然三者对“和”的阐释各不相同,但“和”是它们共通的哲学思想理念。

“中庸”是儒家学派创始人孔子的思想核心。“中庸”即中和恒常,合乎中道。茶的质朴、简约、温和、淡定是“中和”之中庸之道的最佳内涵体现。茶的醇和清香、苦而后甘、内厚外敛特别能彰显儒家文化的平和、乐生、和处、和立、和达、和正的至高境界,体会天人合一的人与自然,以及人与社会的整体和谐关系。

“和”是佛教的根本思想之一。佛教中的“和”,主要落实到人的心态上面。比如,要有宽容之心、感恩之心、奉献之心,与自然友好相处,尊重生命。由此,心灵便能得到净化,世界就能得到和谐。这一点跟儒家思想很相似。茶道中“茶禅一味”的说法,品悟自然,品悟人生。茶心禅心,心心相印,这是“和”的另一种表现形式。

道家对“和”也十分重视。“万物负阴而抱阳,冲气以为和”“终日号而不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明”“和大怨,必有馀怨,安可以为善?”说明“和”是宇宙万物的本质以及人类社会生存和发展的基础。

庄子的“天气不和,地气郁结,六气不调,四时不节。今我愿合六气之精以育群生,为之奈何?”也诠释了道家以“和”为世界之基。

总之,儒、释、道三家关于“和”的哲学思想贯穿于茶道之中,既是自然规律与人文精神的契合,也是茶本性的体现,同时也是特定时代的文人雅士人生价值追求的目标,如儒家基于治世的机缘,佛家则是缘于淡泊出世的操节,道家又赖于尊人贵生的精神等。

“和”为茶之本性,而“和”的哲学观赋予茶文化无限的生命力,对我国的茶文化影响深远。因此,“尚和”,作为中国茶文化的价值观,才能穿越千年,贯穿于茶文化的始终,并将继续传承下去。

崇俭

陆羽在《茶经》中写道:“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。”由此,“精行俭德”,成了茶道的精髓,也是历代茶人的道德规范。

“精行”是说做人要像制茶一样精益求精。

“俭德”是说做人要像茶性内敛一般,人亦有质朴勤俭的高尚品格。

以茶崇俭、以俭育德,既是中国茶道精神的精义,也是茶文化关于人价值观的重要思想内容。

陆羽像

陆羽本人十分重视节俭,他认为“茶性俭,不宜广”。

陆羽在《茶经》“七之事”中列举了不少有关修身俭德的事例,均以茶德来倡导人们要崇俭清廉,这也使茶成为节俭戒奢和廉洁的象征。

例如,文中就提到以下的几个故事:

战国时期,晏婴在齐国为相时,生活很朴素,每日所食,不过“脱粟之食,炙三弋、五卯、苔菜耳矣。”除了刚脱去壳的粗米,炙烤的几个禽蛋,加粗茶而已。

东晋时桓温做扬州牧时,性好节俭,每次设宴会客只设七盘果品,剩下就是招待大家喝茶。

陆纳为吴兴太守时,东晋名士谢安曾经要去拜访他。陆纳是节俭之人,不好盛礼招待贵客。陆纳侄子陆俶了解叔叔习惯,听闻谢安拜访,所以事先准备了珍馐美馔。谢安到后,陆纳“所设唯茶果而已”,陆俶摆出准备好的珍馐美馔招待客人“及时救场”。待谢安走后,陆纳责罚侄子四十杖,他认为侄子这样做玷污了他清廉俭朴的名声。

陆羽《茶经》中不乏这样的例子,而这,不仅体现了陆羽对廉俭之风的追求,这也是历代文人士大夫以茶明志,崇尚节俭的表现。

除此之外,对于煮茶用具,陆羽要求用生铁制成,如果用瓷质或石质则不耐用;如果用银制,则过于奢侈,这种崇尚节俭的观念可见一斑。

陆羽强调的“俭德”,是以茶的俭朴本性提倡一种高雅朴实的茶学精神。

茶不能多饮,也不能过量饮用,茶品及茶具不可过于奢侈,陆羽以节俭为茶人树立标准。这种为人廉洁的思想为后世文人所提倡,并逐渐被社会道德风尚所接纳与吸收。品茶崇俭的美德是茶学思想的精髓,是品茶之人道德标准的根本。

陆羽不慕权贵,终身不仕,勤奋好学,俭朴处世,却成就了《茶经》。从《茶经》的写作年代和陆羽的成长背景来看,他始终是以儒家的思想和士大夫的饮茶习惯来规范茶人行为的。这已经超出了单纯饮茶的范畴,而上升到了精神层面。

以茶崇俭,以俭育德。“茶品即是人品”,茶与人是相互交融合一的关系,只有“精行俭德”之人,才能契合茶的俭德本性,才能在饮茶时把茶的“德性”升华到精神领域,以塑造出自身高洁的人格,更好地指导世人处事为人。

求真

《庄子》中有言:真者,精诚之至也,不精不诚,不能动人。而求真,亦是中国茶文化的核心内容,也是茶道的终究追求。

“真”是道家哲学思想的主要内容。

庄子曾经说:“真者,所以受于天也,自然不可易也。故圣人法天贵真,不拘于俗。”在道家思想看来,圣哲之人效法天道,看重本真,不受世俗的拘束。这里的“真”,是内心自然流淌出的真,是求真务实式的真,是与一切虚伪与矫揉相对立的真。

中国传统茶文化里也讲究“真”,中国传统茶文化讲究的真,包括:茶的自然本性之真、品茶的环境之真、人的性情之真。

茶之自然本真

明代张源所著《茶录》中记载:“茶自有真香,有真色,有真味。一经点染,便失其真。”

茶,生于天地之间,采天地之灵气,吸日月之精华。茶“洁性不可污,为饮涤烦尘”。以最自然的心态,最自然的手法来冲泡茶叶,方能得一口真味之茶。

茶人爱茶,除了爱它的真香、真味之外,亦爱它所承载的精神和文化。至真至诚之人,喝至味之茶;而反过来说,茶之品质,也鞭策着一代又一代的茶人,修身养性,提升自己的品德操行,以此才能和茶相得益彰。

品茶环境之真

真山、真水、真自然,这便是茶人通常所择取的品茶环境。

明代徐渭所著《徐文长秘集》中写道:“品茶宜精舍、宜云林、宜永昼清谈、宜寒宵兀坐、宜松月下、宜花鸟间、宜绿藓苍苔、宜素手汲泉、宜红妆扫雪、宜船头吹火、宜竹里飘烟。”

明朱元璋十七子宁王朱权在他所著的《茶谱》中记载:“或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牖。”

可见茶人品茶,大凡会选择野、幽、清、净的自然环境。这些即是人与自然沟通时,对“真”的追求,也是人文精神与自然精神融会贯通时,对美的感悟。

南宋 刘松年 撵茶图 中国故宫博物院收藏

茶人性情之真

茶有真味,人有真性情。好茶,好环境,好心境,如此品茶,物我合一,修身养性,才是真正的品茶,品人生。

很多时候,茶人品茶,不仅仅是生理的需要、生活的要求,更重要的是心性的修炼,品质涵养和人格力量的锻造。以宁静淡泊的心情,旷达超逸的襟怀去品茶,就能得到道德力量的扩充和精神境界的提升,从而更好地享受大自然赐予人类的真趣。

中国自古以来的茶文化中,茶人们一直致力于追求“真”。

这“真”有三重意义:

一是品真味之茶的过程中品人生;

二是品茶过程中,以真诚相待,茶人之间真心互见;

三是在真自然中品茗,物我合一,释放心灵,找寻到最本真的自我。

这便是中国茶道追求的最高层次。