2023-11-23

2023-11-23 107

107

茶是中华民族的举国之饮,始于神农,闻于鲁周公,兴于唐而盛于宋。中国的制茶史也可谓源远流长。

自发现野生茶树咀嚼鲜叶开始,到生煮羹饮,再到制造饼茶散茶,经历无数变革和发展。在这一过程中,中国各茶类逐渐形成。形成各茶类的原因,除了茶树品种和鲜叶原料的影响外,加工条件和制造方法是最重要的两个因素。

从生煮羹饮到晒干收藏

茶的发现,从神农时起至今近五千年。茶最初是采食鲜叶作为药用,从《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”可以得知(这里的“荼”就是茶)。

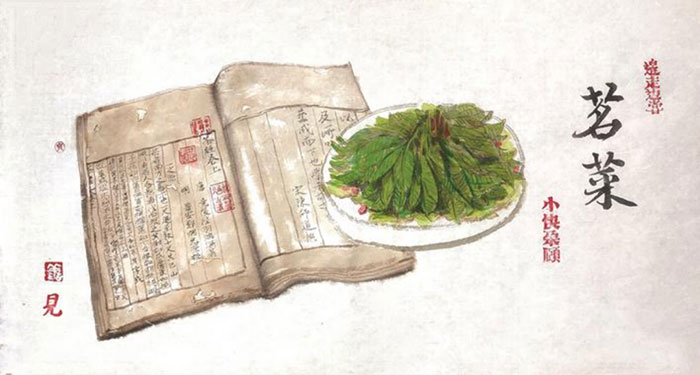

而后,在春秋时期生煮羹饮。《晏子春秋》记载:“婴相景公时,食脱粟之饭,炙三弋、五卵,茗菜而已。”说得是著名的齐国宰相晏婴(就是晏子使楚故事里的晏子),力行节俭,吃的是糙米饭,除了三五样荤菜以外,只有“茗菜”而已,这也是关于“茗菜”的最早记载。古籍上说:“早采者为茶,晚采者为茗。”这是古代茶农对茶的说法,采得早的、嫩的叫“茶”,因此古人把未成年的少女雅称“小茶”;采得晚了,茶芽长成了茶叶,不再嫩了,但是也并不粗老,这种叫“茗”。把新鲜的“茗”拿来做菜,就是“茗菜”。

成书于战国或两汉之间的《尔雅》中记载:“树小如栀子,冬生叶,可煮羹饮。”《晋书》中也载有“吴人采茶煮之,曰茗粥”,甚至到了唐代,仍有吃茗粥的习惯。

因此从两周、春秋至唐初,人们皆有吃茶粥的习惯,即所谓“粥茶法”。汉至魏晋时,会在茶粥中加葱、姜、茱萸、薄荷、陈皮等佐料。三国时,魏国已出现简单的茶叶加工,人们将采来的茶叶先做成饼,晒干或烘干。

魏国张揖《广雅》中记载:“荆巴间采茶作饼,成以米膏出之。先炙令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、桔子芼之。”可见,那时仍旧碾末冲泡,加作料调和作羹。

从蒸青造形到龙团凤饼

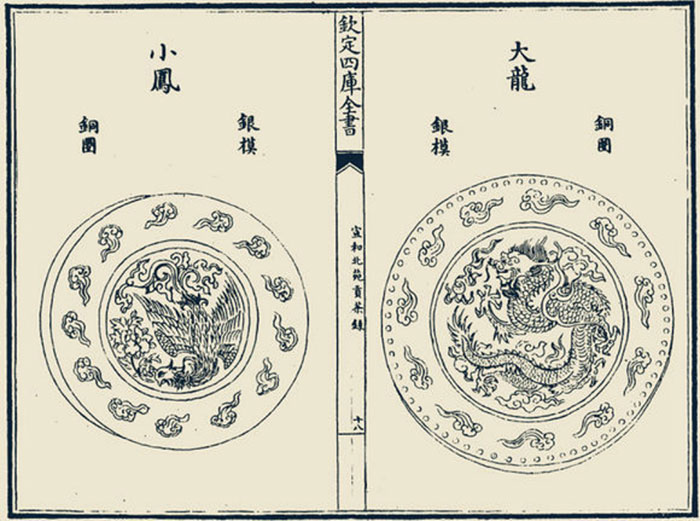

魏人用鲜叶加工成的饼茶有很浓的青草味,后经反复实践,发明了蒸青制茶法。主要是利用蒸气来破坏鲜叶中的酶活性,形成的干茶色泽深绿、茶汤浅绿、茶底青绿。蒸青而成的茶是有真色、真香、真味的天然风味茶。而蒸青压榨,去汁制饼,也使茶叶苦涩味降低。自唐至宋,贡茶兴起,成立了贡茶院,组织官员研究制茶技术,促使茶叶生产不断改革。 唐代蒸青作饼已经逐渐完善,陆羽《茶经·之造》记述:“晴,采之。蒸之,捣之,拍之,焙之,穿之,封之,茶之干矣。”至此,完整的蒸青茶饼制作工序为:蒸茶、解块、捣茶、装模、拍压、出模、列茶晾干、穿孔、烘焙、成穿、封茶。宋代,制茶技术有了更大的改进。北宋年间,做成团片状的龙凤团茶盛行。宋代《宣和北苑贡茶录》记述“宋太平兴国初,特置龙凤模,遣使即北苑造团茶,以别庶饮,龙凤茶盖始于此”。

据宋代赵汝励《北苑别录》记述,龙凤团茶的制造工艺,有七道工序:采茶、拣茶、蒸茶、榨茶、研茶、造茶、过黄。

茶芽采回后,先浸泡水中,挑选匀整芽叶进行蒸青,蒸后冷水清洗,然后小榨去水,大榨去茶汁,去汁后置瓦盆内兑水研细,再入龙凤模压饼、烘干。 龙凤团茶的工序中,冷水快冲可保持绿色,提高了茶叶质量,而水浸和榨汁的做法,由于夺走真味,使茶香极大损失,且整个制作过程耗时费工,这些均促使了蒸青散茶的出现。

从团饼茶到散叶茶

唐代除了饼茶,还有粗茶、散茶、末茶等,只是饼茶作为贡茶最负盛名。将蒸青团茶改为蒸青散茶,这种蒸后不揉不压,直接烘干的改革主要出现在宋代。《宋史·食货志》载:“茶有两类,曰片茶,曰散茶”,片茶即饼茶。这样可以改善苦味难除、香味不正的缺点。在保持茶的香味,同时还出现了对散茶的鉴赏方法和品质要求。 元代王桢在《农书·卷十·百谷谱》中,对当时制蒸青散茶工序有详细记载“采讫,一甑微蒸,生熟得所。蒸已,用筐箔薄摊,乘湿揉之,入焙,匀布火,烘令干,勿使焦”。

由宋至元,饼茶、龙凤团茶和散茶同时并存。到了明代,由于明太祖朱元璋于1391年下诏,废龙团兴散茶,使得蒸青散茶大为盛行。

从蒸青到炒青

蒸青散茶相比于饼茶和团茶,能够更好地保留茶叶的香味。然而即便如此,还是存在香味不够浓郁的缺点,于是出现了利用干热发挥茶叶香气的炒青技术。唐代虽以蒸青为主,但已出现炒青。

唐刘禹锡《西山兰若试茶歌》中写道:“山僧后檐茶数丛……斯须炒成满室香”,嫩叶经过炒制而满室生香,这是至今发现的关于炒青绿茶最早的文字记载。经唐、宋、元的进一步发展,炒青逐渐增多,到了明代,炒青制法日趋完善,在《茶录》《茶疏》《茶解》中均有详细记载。明代许次纾著的《茶疏》在“炒茶”一节详细记述:“生茶初摘,香气未透,必借火力以发其香”“炒不宜久…….过熟而香散矣,甚且枯焦,不堪烹点”。

明代张源《茶录》记载:“新采,拣去老叶及枝梗碎屑。锅广二尺四寸。将茶一斤半焙之,候锅极热,她茶急炒,火不可缓。待熟方退火,撤入筛中,轻团那数遍,复下锅中。渐渐减焙干为度。中有玄微,难以言显。火候均停,色香全美,女微未究,神呋俱疲”。

总之,明代炒青大体制法为:高温杀青、揉捻、复炒、烘焙至干,这种工艺与现代炒青绿茶的制法十分相似。明代闻龙《茶笺》中也记载:“诸名茶法多用炒,惟罗宜于蒸焙”。可见明代制茶,除宜兴和长兴之间罗茶继续使用甑蒸外,其他茶制作,一般都只炒而不用蒸来杀青了。

明清是我国封建社会的最后两个王朝,然而由此开始,中国的茶文化、茶叶生产、制茶技术由盛而衰。从17世纪开始,茶开始在欧洲流行,中国茶慢慢在世界普及,但却给中国带来了惨痛的后果。由于茶已经成为西方不可或缺的重要物资,茶不仅吸引了西方商人,最终也撞开了中国闭关锁国的栅栏,走向近代半殖民地半封建社会。中国传统制茶技术的发展,仿佛中国传统科技的一个缩影:公元 3世纪到13世纪,中国古代科技一直领先世界,令西方国家望尘莫及,16世纪以后,逐渐落后。由此可见,小到个人和企业,大到国家和民族,只有精益求精,海纳百川,才能欣欣向荣,长盛不衰。