2023-11-24

2023-11-24 117

117

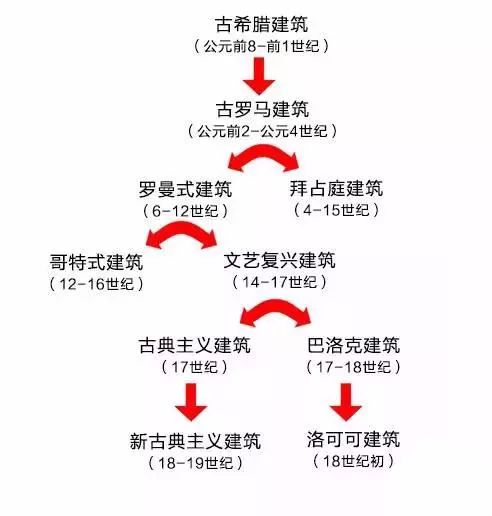

欧洲建筑发展按照时间顺序如下图所示

古希腊建筑

古希腊文明是欧洲文明的发源地,繁盛于公元前5世纪到前4世纪的古希腊建筑,以神殿建筑为代表,也是欧洲建筑的起源。最具特色的就是矩形地基、廊柱和三角形山墙三大部分。

与中国木结构完全不同,欧式建筑大量采用石料,这从古希腊建筑就开始了。三角形的门楣,下面一根根的是希腊柱。

就像古希腊先贤阿基米德说的:给我一个支点,我就能撬起整个地球。

虽然这些柱子早就存在了,但古希腊柱式的概念在文艺复兴时期才正式形成。直到1415年波焦·布拉乔利尼在瑞士的圣加仑修道院中发现了生活于古罗马建筑师维特鲁威的著作《建筑十书》手抄本,建筑师们才清楚了古希腊的柱子们,并把它们分类取名为“柱式”。

最早的古希腊神殿其实只有长方形加门廊,后来才加入了柱子。从早期的“端柱门廊式”到“前廊式”,再发展到“前后廊式”,直到最后演变为“围柱式”,也就是我们现在看到的四周柱廊。

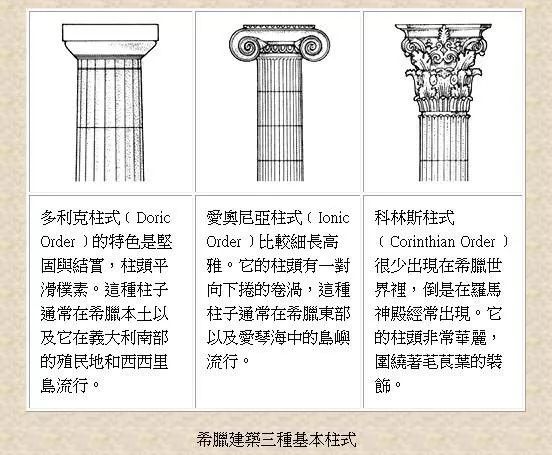

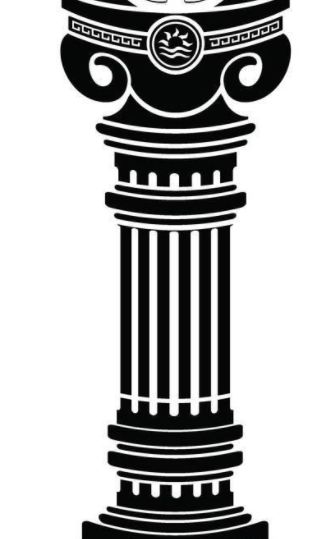

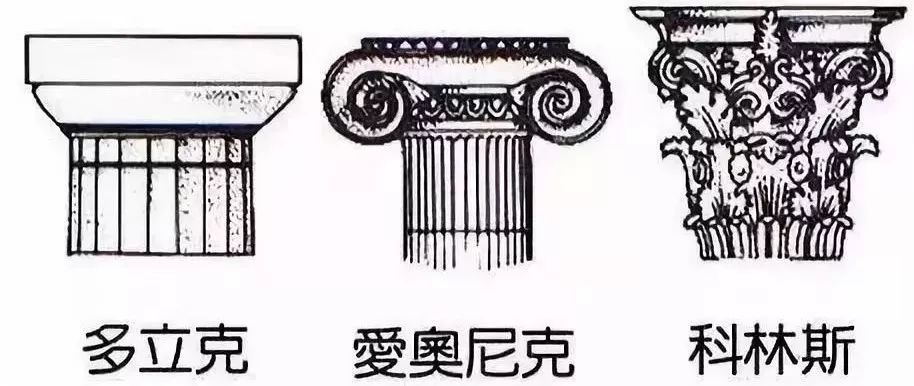

大多数情况下,希腊古建筑柱式被分为多立克柱式、爱奥尼柱式和科林斯柱式三种。同时,建筑师们发现古罗马人在后来的建筑在中吸收古希腊三种柱式的基础上,又发展出了塔斯干柱式和混合柱式两种新的柱式。

多立克柱式 Doric Order

多立克柱式是古典建筑的三种柱式中出现最早的一种,特点是比较粗大雄壮,没有柱础,柱身有20条凹槽,柱头没有装饰。

多立克柱又被称为男性柱。最早的高度与直径之比为6:1,后来改至7:1。

爱奥尼柱式Ionic Order

爱奥尼柱式特点是比较纤细秀美,又被称为女性柱,柱身有24条凹槽,柱头有一对向下的涡卷装饰。

爱奥尼柱由于其优雅高贵的气质,广泛出现在古希腊的大量建筑中。

科林斯柱式Corinthian Order

科林斯柱式比爱奥尼柱式更为纤细,是“对少女窈窕体态的模仿”。柱头是用毛莨叶作装饰,形似盛满花草的花篮,通过装饰形成了更漂亮的效果。

相对于爱奥尼柱式,科林斯柱式的装饰性更强,不过在古希腊的应用并不广泛。

那么如何区分它们呢?

三个关键词:竖条,旋涡和植物。

多立克柱式柱头很简朴光秃秃的,只有柱身上的一条条凹槽。爱奥尼柱式加了一点装饰,柱头两边各有一个旋涡。科林斯柱式最华丽,柱头加了许多像树叶一样的东西。

另外还有特殊的女神像柱,整个柱体就是一座女神像。古希腊的柱式结构常常被后世建筑风格借鉴,所以并不是有廊柱的建筑都是古希腊建筑。

关于另外两种衍生柱式呢?

塔斯干柱式的柱头与多立克柱式一样,但它的柱身是光滑的。

混合式柱式它在科林斯柱式的基础上要再华丽些,而且也最为高挑,柱身直径与柱高之比为1∶11。

据说,古罗马帝国征服了希腊的土地,而自己却被希腊文明征服。但刚建立国家的时候又比较穷,修柱子时连最朴素的多立克柱式都修不出来,只好把光秃秃的柱子单纯杵在那里。后来古罗马帝国终于“扬眉吐气”了,搞出了华丽的混合式。

现学现用:他们分别是什么柱式呢?

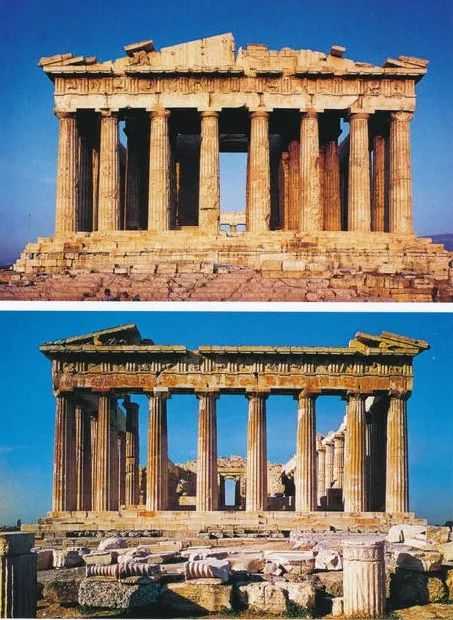

雅典卫城的帕提农神庙——多立克柱式

厄瑞克忒翁神庙——爱奥尼柱式

雅典的宙斯神庙——科林斯柱式

阿塔罗斯柱廊——左侧为塔斯干柱式,右侧为多立克柱式

再重点看一下帕特农神庙的设计,它的正立面的柱子颇具看点,神庙设计师深入研究了人类的视觉错觉,将圆柱中央部分略微拓宽,这样在远观时,所有的柱子都呈笔直形状,硕长秀挺。此外,在建造时又将柱身稍微内倾,或加宽位于边角的柱子的宽度,这样在阳光照射下,所有的柱子都粗细一致。

同时,为了去除边角圆柱和中央圆柱间的视觉落差,设计师又加宽了边角圆柱间的距离,使神庙中心微微隆起,这样看起来反而更接近直线,避免了纯粹直线所带来的生硬和呆板,同时也巧妙地解决了雨水的问题。参观时不妨好好研究一下这些巧妙地细节,一定会让你不虚此行。

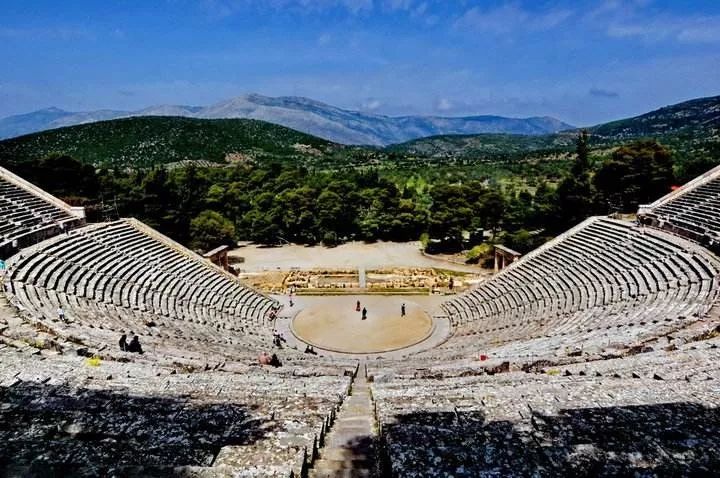

古希腊后期的建筑代表是埃皮道罗斯剧场,剧场依山而建,借山势开辟高低错落的观众席,观众席围绕着中心圆形舞台呈半圆状。这个露天大剧场可以和古罗马斗兽场做个对比,一个是依山而建,一个是平地而起。

古罗马建筑

古罗马建筑继承了古希腊建的古典三柱式,同时形成了以拱券结构和穹顶结构为主要特征的建筑风格。古罗马建筑的另一个贡献是混泥土技术的使用,结合拱券结构给了古罗马建筑崭新的艺术形象。

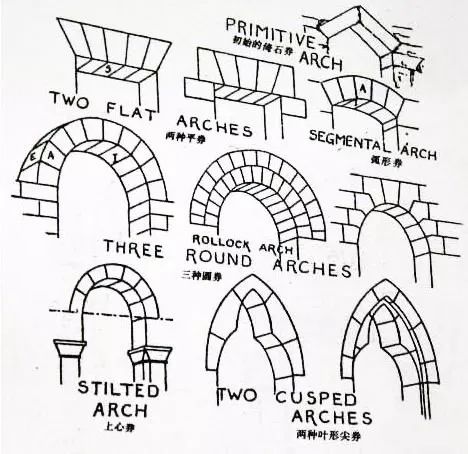

拱券作为一种建筑结构,它除了竖向荷重时具有良好的承重特性外,还起着装饰美化的作用。拱券是古罗马建筑的重要特征,后期的哥特式和伊斯兰建筑也有其他形式的拱券设计。

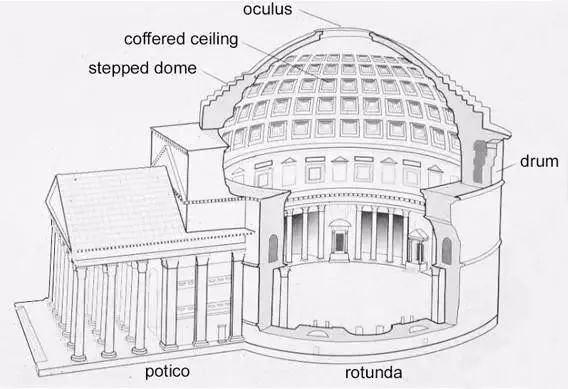

罗马的万神殿是古罗马建筑的代表作。万神殿采用了穹顶覆盖的集中式形制,重建后的万神殿是单一空间、集中式构图的建筑物的代表,它也是罗马穹顶技术的最高代表。从万神殿的正面看,三角形山墙加前门廊柱,其实很像古希腊的神殿,这是因为建筑师本来就是借鉴了古希腊建筑的风格,但万神殿是古罗马建筑而不是古希腊建筑。

万神殿(建于公元前27-25年)

万神殿穹顶直径达43.3米,顶端高度也是43.3米。穹顶中央开了一个直径8.9米的圆洞,寓意着神的世界和人的世界的某种联系。

古罗马角斗场大家非常熟悉。整个角斗场占地2万平方米,围墙周长527米,长轴188 米,短轴156米,墙高57米,相当于一座19层现代楼房的高度。场内可容纳5万观众。竞技场内部为阶梯形席位,架在3层呈放射状的混凝土筒形拱上,每层80个喇叭形拱供分散人流,据说数万观众不出10分钟便可完全退场。

大角斗场(建于公元72-79年)

看台逐层后退,形成阶梯式坡度,观众购票之后,以纵过道为主,进入各自的看区,然后以横过道为辅,进入自己的座位。这种设计,直至今日还被一直沿用,几乎没有大的变动。这个角斗场多少也借鉴了古希腊的露天大剧场的设计。

古罗马建筑除了在大角斗场上把拱券技术用到极致外,在很多其他的公共设施也有高超的运用,比如水道桥(又称大渡槽)。

塞哥维亚水道桥(建于公元一世纪末至二世纪初)

其中比较著名的有西班牙塞哥维亚水道桥、法国嘉德水道桥,都是目前世界上保存比较好的水道桥。作为古罗马帝国时期修建的高空引水渡槽,水道桥跨越河谷将水引至城市,再分至公共澡堂、喷泉和私人住宅,它曾为罗马人类文明和卫生的生活条件做出了重要贡献。

法国嘉德水道桥,全长275米,50米高,上下有三层,完全是用巨石建成

此外,君士坦丁凯旋门也是古罗马建筑的代表。那么问题来了,巴黎的凯旋门和它长得挺像的,名字也都叫凯旋门,是否属于古罗马建筑呢吗?答案当然是否定的,巴黎凯旋门属于新古典主义建筑。

君士坦丁凯旋门(建于公元315年)

巴黎凯旋门(建成于1836年)

罗曼式建筑

罗曼式建筑又叫罗马风建筑、似罗马建筑、罗马式建筑等等,是10-12世纪欧洲基督教流行地区的一种建筑风格。顾名思义,罗曼式建筑延续了古罗马式的拱券风格。因此和古罗马建筑容易混淆,最好的判断方法就是看建筑的年代了。同时在罗曼建筑上可以看到哥特式建筑的萌芽,有时会被误认为是哥特风,所以还得注意区分。

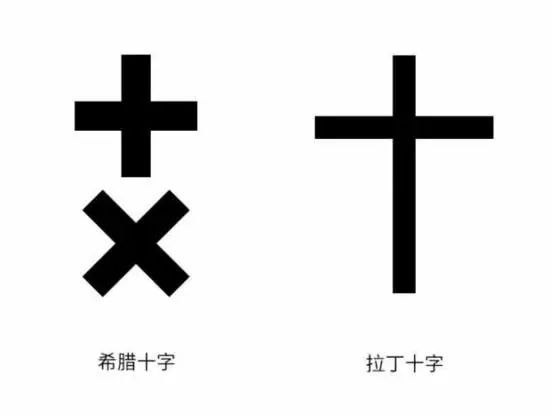

比萨大教堂是罗曼式教堂建筑的典型代表。大教堂始建于1063年,教堂平面呈长方的拉丁十字形,长95米,纵向四排68根科林斯式圆柱。纵深的中堂与宽阔的耳堂相交处为一椭圆形拱顶所覆盖,中堂用轻巧的列柱支撑着木架结构屋顶。

比萨大教堂(意大利,建于1063年)

罗曼式建筑地基平面喜欢用拉丁十字,整个建筑显得狭长,这个和拜占庭有所区别,拜占庭喜欢用希腊十字,整个建筑显得宽大。

刚有提到有些罗曼式建筑开始萌芽哥特风格,德国的施派尔大教堂就很典型,四个尖尖的塔楼还是很有哥特风的,容易被误认为是哥特式建筑。从建筑给人的感受来看,四个塔虽然是尖顶,但没给人咄咄逼人要一飞冲天的感觉,和整个建筑还是保持比较好的协调,另外它有圆形穹顶,窗户使用了拱券技术,属罗马风。

施派尔大教堂(德国,建于1030-1061年)

罗曼式和哥特式的一个不同是,罗曼式通常有比较厚的墙作为承重,同时开窗比较小,室内光线比较差一些。意大利的圣米尼亚托教堂也是罗曼式建筑的代表,教堂坐落于佛罗伦萨的最高点,可以俯瞰整座城市,还可以看到另外一座有名的圣母百花大教堂。

圣米尼亚托教堂(意大利,始建于1013年)

拜占庭建筑

罗马帝国分裂后,建筑风格也跟着分裂了,西罗马继续罗曼式建筑,东罗马则渐渐走上了拜占庭的路子,以东正教教堂为主要代表。拜占庭的主要成就就是创造了把穹顶支承在四个或者更多的独立式支柱上的结构方法和相应的集中式建筑形式。其中有我们熟知的希腊十字以及马赛克,这些都是拜占庭时期的典型。

拜占庭建筑的代表之一就是伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂,这个教堂有些特别,最早是作为教堂兴建,后来被土耳其人入侵后改成了清真寺,在建筑外面四个角加建了礼拜塔,而如今是作为博物馆供人参观。在时间长河里经历了教堂——清真寺——博物馆的变换。

圣索菲亚大教堂(伊斯坦布尔,建于公元532-537年)

拜占庭建筑地基一般选择希腊十字,整个建筑群占地会比较方正,而主穹顶就位于十字中心上方,另外通常情况下都会有好几个穹顶,远看会发现建筑物顶部有好几个球,发展到后面穹顶的球演变成了洋葱状,比如俄罗斯的圣瓦西里大教堂就是个典型的洋葱头。

圣瓦西里大教堂(俄罗斯,建于1560年)

圣索菲亚大教堂(基辅,建于1051年)

圣萨瓦教堂(塞尔维亚,是全世界最大的东正教教堂)

哥特式建筑

哥特式建筑由罗曼式演化而来,罗曼式教堂的塔楼很多已经具有哥特式的影子了,不过哥特式走了个极端,彻底放弃了大圆顶,改用尖塔顶,为了更接近上帝,哥特式建筑恨不得把所有能拔高的部分都给它做成尖的,给人的感觉是恨不得直冲天际,整个建筑布满尖顶,给人万箭齐发之感。

科隆大教堂(德国,建于1248~1880年)

科隆大教堂就是哥特式建筑非常典型的代表,无数的尖尖冲天而发,看得人心惊胆战。巴黎圣母院、伦敦大本钟、西班牙圣家族大教堂也是哥特式建筑比较有名的代表,有机会到现场的朋友可以试着去数一下每个建筑总共有多少个尖尖。

哥特式扶壁

哥特式建筑还有个比较重要的特地就是很少有完整的墙面,基本靠肋拱、扶壁、和窗户来承重,由于开窗多,所以会大量使用玻璃,通常里面看彩色玻璃会给人来到天堂之感。

哥特式彩窗

巴黎圣母院(法国,建于1163~1345年,

2019年4月15日遭遇火灾,修复方案未定)

圣家族大教堂(巴塞罗那,始建于1882年)

伦敦大本钟(建成于1858年)

米兰大教堂(于1386年开工建造,1965年完工)规模居世界第二

文艺复兴建筑

文艺复兴建筑,是反哥特式建筑的一种建筑风格,是欧洲文艺复兴运动对建筑理念影响的结果,哥特式的理念是要接近上帝接近神,而文艺复兴则相反,要排斥神权至上,提倡复兴古罗马时期的建筑形式。文艺复兴建筑通常拥有严谨的立面和平面构图以及从古典建筑中继承下来的柱式系统。

佛罗伦萨的圣母百花大教堂是文艺复兴时期第一座伟大建筑。教堂由白色,粉红,绿色的大理石按几何图案装饰而成,教堂大圆顶是继罗马万神庙之后的又一大圆顶,建筑师在完成这一空中巨构时没有借助于拱架,而是用相连的鱼骨结构和以椽固瓦的方法从下往上逐次砌成,是非常牛的技术。这个教堂还有个有意思的地方是旁边高85米的钟塔是属于哥特式的,看来文艺复兴建筑也不是一定要和哥特式建筑对着干的。

圣母百花大教堂(佛罗伦萨,建成于1469年)

文艺复兴建筑的另一个代表就是圣彼得大教堂,该教堂由多纳托·伯拉孟特、拉斐尔、米开朗基罗和小安东尼奥·达·桑加罗等多位建筑师与艺术家参与,堂内保存了米开朗基罗、拉斐尔等人的壁画与雕刻。教堂外的圣伯多禄广场由巴洛克大师贝尼尼设计。圣彼得大教堂是文艺复兴建筑和巴洛克建筑的完美结合体。

圣彼得大教堂(梵蒂冈,建于1506年)

巴洛克建筑

巴洛克建筑是17~18世纪在意大利文艺复兴建筑基础上发展起来的一种建筑和装饰风格。其特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩,常用穿插的曲面和椭圆形空间。主要的代表有圣卡罗大教堂和圣地亚哥大教堂。

圣卡罗大教堂(意大利,建于1638年)

圣地亚哥大教堂(西班牙,建于1748年)

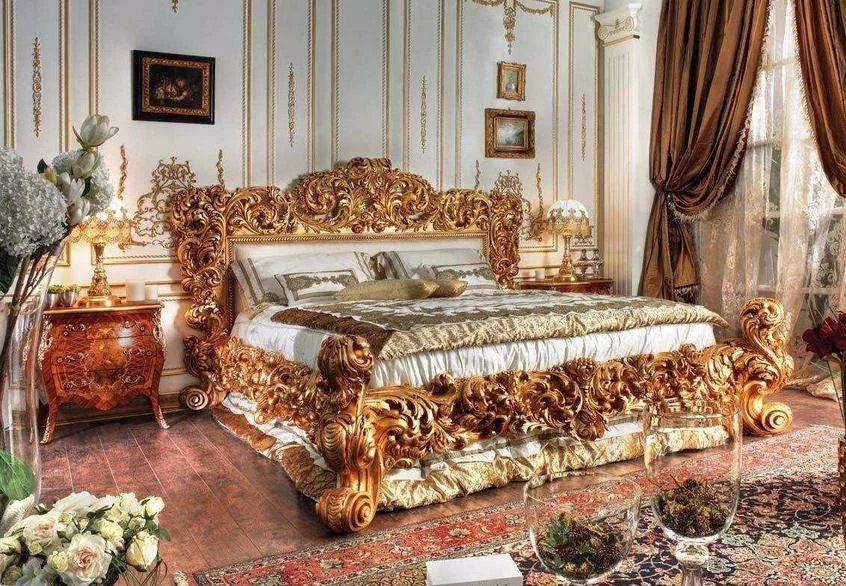

巴洛克风格装饰(各种金碧辉煌)

巴洛克作为一种装饰风格和建筑风格,前期主要追求自由和不规则,通常表现为曲线,而发展到后期就开始走奢华和夸张风了,各种花里胡哨各种土豪金,参考巴洛克风格的家具,自行感受一下。

巴洛克风格家具

洛可可建筑

有人把洛可可风格看做是巴洛克2.0,深以为然,洛可可继承了巴洛克的不规则和曲线,同时将其发扬光大,它还喜欢模仿自然形态,如果你看到建筑物上似乎长满了植物,那可能是遇到洛可可了。

墙面“长满植物”的洛可可

古典主义建筑

广义的古典主义建筑其实是包含了文艺复兴建筑的,至少是有重叠的,而狭义的古典主义建筑主要专指法国古典主义建筑,其代表是凡尔赛宫和卢浮宫东立面。如果说文艺复兴建筑的出现是为了反对哥特式建筑对神权的过度崇拜,那古典主义建筑的出现可以看做是反对巴洛克建筑的浮夸风。

古典主义讲求规则和规范,在建筑设计中突出轴线,强调对称,注重比例,讲究主从关系。

卢浮宫(法国,始建于1204年)

凡尔赛宫(法国,建于1689年)

新古典主义建筑

新古典主义建筑提倡要复兴古希腊和古罗马的建筑艺术装饰。特点是构图规整,追求雄伟、严谨。一般以粗大的石材砌筑底层基础,以古典柱式和各种组合形式为建筑主体,加以细部装饰。也有观点认为所谓新古典主义就是简单复制古希腊古罗马建筑。

白金汉宫(英国,始建于1703年)

先贤祠(法国,建成于1791年)

以上就是几千年以来欧洲所有的建筑风格的简单介绍,掌握他们的基本特征之后再去欧洲旅游,你也能成半个专家了!

当你游走在欧洲城镇古老的街道上,眼见矗立千百年的恢弘建筑仍在今天的闪烁着它们的光彩,仿佛还能触摸到历史往昔的痕迹,不得不感叹建筑的坚固与隽永。或许这些,才是旅行中最值得玩味的地方。